Habitat

Charakteristischer Wohn- oder Standort (auch Fund- oder Sammelplatz) einer Art (oder Gruppe von Arten).

Charakteristischer Wohn- oder Standort (auch Fund- oder Sammelplatz) einer Art (oder Gruppe von Arten).

Nicht intensiv genutztes Landschaftselement (oder Teilbereich davon), das als Habitat für Pflanzen- und Tierarten der Agrarlandschaft geeignet ist.

Siehe Hazienda

Einfache, heute weitgehend in den Tropen verbreitete Form der Bodenbearbeitung mit der Hacke, z.T. auch mit dem Grabstock. Beim Hackbau überwiegen die Knollengewächse. Er wird meist von Frauen betrieben. In Kulturen, die auf Hackbau basieren, findet man häufig matrilineare Erbregeln. Weltweit soll heute noch ein hoher Anteil der in der Landwirtschaft Tätigen mit Grabstock, Hacke und Spaten arbeiten.

Gruppe von Kulturpflanzen (Knollen- und Wurzelfrüchte), bei denen das Hacken oder eine entsprechende maschinelle Bodenbearbeitung eine wesentliche Kulturmaßnahme zur Erlangung guter Erträge ist (Vermeidung von Verkrustung und Unkrautentwicklung). Heute werden auch Agrarchemikalien zur Unkrautbekämpfung eingesetzt.

Während Kartoffeln, Zuckerrüben und Karotten vorwiegend zum Verkauf (Feldgemüse, Zuckerherstellung) angebaut werden, dienen Massenrüben, Gehaltsrüben, Kohlrüben und Stoppelrüben nur zu Futterzwecken. Zu diesen Futterpflanzen, die vor allem unterirdisch wachsen, können noch Topinambur und der Maniok-Strauch (Tapioka-Strauch) gezählt werden.

Hackfrüchte erfordern höheren Arbeitsaufwand und bringen besonders große Erntemengen: So liefert ein Hektar Futterrüben im Durchschnitt 1.000 dt, ein Hektar Kartoffeln meist über 400 dt; bei Weizen sind es dagegen um 75 dt/ha.

Robuste Getreideart (lat. Avena sativa) aus der Familie der Süßgräser (Poaceae), engl. oats, fr. avoine, deren Körner im Gegensatz zu Weizen, Roggen und Gerste nicht an Ähren, sondern an Rispen wachsen. In den Ährchen befinden sich die Blüten. Das Gras hat eine Wuchshöhe von 0,5 bis 1,5 Meter. Die Grannen, borstenartige Fortsätze an den Deckspelzen, sind nur wenige Millimeter lang.

Hafer wird fast ausschließlich als Sommergetreide angebaut. Auf den Feldern ist die Haferpflanze wegen ihrer Rispenbildung sehr gut von anderen Getreidesorten zu unterscheiden.

Vermutlich stammt der Hafer aus Vorderasien. Da er in Funden aus historischer Zeit immer nur in geringen Mengen auftaucht, geht man davon aus, dass er ein Begleitgras der Gerste und des Weizens war. Als wilde Stammform wird A. fatua oder A. sterilis vermutet. Die Kulturform des Hafers ist vermutlich aus dem auch heute noch vorkommenden Flughafer gezüchtet worden.

Die Belege für einen ersten Anbau von Hafer stammen aus der Region nördlich des Schwarzen Meeres und sind auf 5.000 v. Chr. datiert. In der Schweiz und nördlich der Donau wurde die Getreideart in der Bronzezeit angebaut. Erst ab dem Mittelalter wurde Hafer auch im Süden Europas genutzt.

Die Haferpflanze bevorzugt gemäßigtes Klima und stellt nur geringe Ansprüche an den Boden. Da er ein gutes Nährstoffaneignungsvermögen besitzt, kommt er auch auf schlechteren Standorten bei ausreichender Wasserversorgung gut zurecht. Feuchtkühle, regenreiche Lagen sagen ihm mehr zu als trocken-heiße. Aufgrund seiner Anspruchslosigkeit und seiner guten Wurzelleistung steht er i.d.R. als abtragende Frucht an letzter Stelle in der FF-Rotation.

Hafer diente zunächst vor allem als Viehfutter, besonders für Pferde. Hafer ist eine wichtige Getreideart für die menschliche Ernährung. Hafer gilt wegen seines hohen Gehaltes an Eiweiß, Lecithin, Vitaminen und Mineralstoffen als eines der nährwertreichsten Getreide. Der Eisengehalt ist ähnlich hoch wie bei Fleisch. Hafer wird in verschiedenen Formen verarbeitet als Hafernährmittel, vor allem als Haferflocken sowie als Futtergetreide für Pferde, Rinder und Geflügel.

Bis zum Mittelalter wurde Hafer als Lebensmittel kultiviert. Obwohl er später als wichtigstes Grundnahrungsmittel durch die Kartoffel abgelöst wurde, blieb Hafer in vielen Gegenden bis ins 20. Jahrhundert ein wichtiges Nahrungsgetreide. Heute dient das Getreide vorwiegend als Futtermittel.

Hafer wächst in gemäßigten, feuchten Klimaregionen mit hohen Niederschlägen. Anbauregionen sind Nordamerika nördlich des 40. Breitengrades, Nord- und Mitteleuropa und Russland bis zum Ural. In Deutschland wird Hafer hauptsächlich in den Mittelgebirgen, im Alpenvorland und in Küstenregionen angebaut.

Der Anbau von Hafer ist nur auf nicht trockengefährdeten Standorten in geeigneter Fruchtfolgestellung ratsam (nicht Hafer nach Hafer, höchstens 20-25 % Haferanteil).

Führende Anbauländer sind Russland, Kanada, Australien, Polen und die USA. Auf einer Anbaufläche von rund 9,5 Millionen Hektar wurden 2016 weltweit rund 23 Millionen Tonnen Hafer geerntet.

Weitere Informationen:

Bodenwasser, das nicht schwerkraftbedingt versickert, sondern durch Bindungskräfte gegen die Schwerkraft gehalten wird. Es wird gegliedert in das an Oberflächen der festen Bodenpartikel wegen seiner Dipoleigenschaften elektrostatisch gebundene Adsorptionswasser und das mehr im Inneren der Poren befindliche Kapillarwasser. Das Haftwasser ist nur in Fein- und Mittelporen zu finden.

Niederschlag in Form von Eiskugeln oder Eisklumpen mit einem Durchmesser von 5 bis 50 mm. In seltenen Fällen erreichen sie sogar die Größe von Tennisbällen oder Grapefruits, die dann Schäden in Milliardenhöhe an Gebäuden, Fahrzeugen oder landwirtschaftlichen Kulturen verursachen können.

Hochreichende Gewitterwolken (Cumulonimbus) mit starken Auf- und Abwinden erreichen das Hagelstadium, wenn sich unterkühltes Wasser (Flüssigwasser im Temperaturbereich zwischen 0 und −38 °C) und Eiskristalle beim Zusammenstoß vergraupeln und sogenannte Hagelembryos bilden. Bei einem Überangebot von Wassertröpfchen wachsen die Hagelembryos durch mehrfache Auf- und Abbewegungen in der Wolke zu größeren Hagelkörnern durch weitere Anlagerung von Wasser oder Eiskristallen. Nach Erreichen einer bestimmten Größe fallen die Hagelkörner dann aus der Wolke zum Erdboden.

Eingriff in die wolkenphysikalischen Prozesse bei der Hagelbildung. Hagelkörner entstehen in Cumulonimbuswolken, wenn infolge der starken Vertikalbewegungen die Eiskörner in der Wolke mehrfach auf- und abwärtsgerissen werden und dabei mit unterkühlten Wassertropfen zusammenstoßen. Das Wasser lagert sich an die Eiskörner an und vergrößert sie fortwährend. Dies ist durch den schalenförmigen Aufbau der Hagelkörner belegbar.

Bei größeren Eiskörnern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie als Hagelkörner die Erdoberfläche erreichen und dort ganze Getreideareale oder Obstanlagen vernichten. Werden sehr viele kleine Eiskerne in der Wolke erzeugt, so kann sich das unterkühlte Wasser in der Wolke an viele kleine Kerne anlagern, anstatt an wenige große. Bei der kleinen Korngröße ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie beim Ausfallen schmelzen, recht groß, so dass der Niederschlag als Regen auftritt. Als künstliche Eiskerne werden in der Regel Silberjodidkristalle verwendet, da ihre Struktur denen der hexagonalen Eiskristalle sehr ähnlich ist.

Alternativ werden in Obst- und Weinkulturen verstärkt Hagelschutznetze als passive Maßnahmen gegen Hagelschlag installiert.

Der menschengemachte Klimawandel lässt erwarten, dass die bodennahe Luftfeuchte und damit auch die Instabilität der Atmosphäre zunehmen werden, was die Wahrscheinlichkeit von Hagelstürmen erhöht und die Bildung größerer Hagelkörner ermöglicht.

Auch Hagenhufensiedlung; dem Waldhufendorf verwandte, im Hochmittelalter z.B. im Weserbergland, in Schaumburg-Lippe, Mecklenburg und nördlich von Hannover eingeführter gereihter Siedlungstyp.

Eine Hagenhufensiedlung zieht sich entlang einer Straße, die parallel zu einem Bach verläuft, wobei die Straße nur einseitig bebaut wurde, während auf der gegenüberliegenden Straßenseite die zu den Höfen gehörenden handtuchförmigen Ackerflächen von 20 bis 40 Morgen Größe, die Hufe, liegen. Hagenhufensiedlungen sind eine planmäßige Siedlungsform des Hochmittelalters, die aus aneinandergereihten Besitzbreitstreifen besteht. Die Hufe waren so breit wie die Hoflage, und erstreckten sich oft über mehrere 100 Meter.

Der Begriff stammt wahrscheinlich aus dem Hagenrecht, nachdem die Besitzer ein Recht auf Einhegung des zur Nutzung erhaltenen Grunds und Bodens hatten. Noch weiter geht das Hägerrecht, das für die Hägerhufensiedlungen gilt. Hier gibt es einen Hägerjunker und besondere Hägergerichte.

Die eingehagten Grundstücke dienen als Bauerngarten und zur Kleintierhaltung. Der rückwärtig angrenzende Bach liefert das nötige Wasser. Durch diese Art der Siedlung entstanden langgezogene Straßendörfer wie Auhagen, Wiedensahl, Obershagen, Isernhagen, Kathrinhagen oder Rodewald in Niedersachsen. Hagenhufensiedlungen gab es vom Taunus bis nach Vorpommern. Die Gründungen von Hägerhufensiedlungen beschränken sich auf einen Raum im Bereich vom Weserbergland über das Leinebergland bis hin zum Lipperland.

Eine Übertragung erfuhr der Siedlungstyp im Zusammenhang mit der deutschen Ostkolonisation (Mecklenburg, Pommern).

(s. a. ländliche Siedlungsform)

Als Hagenhufenflur wird die landwirtschaftliche Fläche von Hagenhufendörfern bezeichnet. Dabei handelt es sich um einzeilige Reihendörfer oder Einzelhöfe, die mit großem Abstand zueinander an Bächen, in Niederungen, an existierenden historischen Wegeverbindungen oder an sogenannten Ungunststellen, zum Beispiel an Hängen angelegt wurden.

Weitere Informationen:

Bezeichnung für die Systeme zur Erzeugung von Hähnchenfleisch. Wesentliche Kennzeichen der modernen und intensiven Masthähnchenhaltung sind die ganzjährige Stallhaltung, die Anwendung spezifischer Futtermischungen (Alleinfutter), die veterinärmedizinische Betreuung und Medikamentierung des Futters sowie Impfungen. Ein weiteres Kennzeichen ist die Trennung aller Produktionsstufen (Brüterei, Zuchtlinien-, Eltern-, Vermehrungs- und Endproduktionsbetriebe).

Die Mast von Hähnchen erfolgt in Bodenhaltung auf Einstreu mit ausschließlich unkupierten Tieren, das heißt der Schnabel der Hühner bzw. Hähne wird nicht gekürzt. Bei den Stallformen werden sowohl massive geschlossene Ställe mit Zwangslüftung als auch offene Naturställe mit natürlicher Lüftung genutzt.

Seit dem Jahr 2000 werden Hähnchen in Deutschland auch in Auslauf- oder Freilandhaltung gemästet – entweder in Kombination mit angebautem Außenklimabereich und Auslauffläche oder nur mit einem Grünauslauf. Im Wesentlichen sind derzeit drei Hauptmastverfahren üblich, die durch eine unterschiedliche Mastdauer und entsprechende Mastendgewichte gekennzeichnet sind:

Quelle: Thünen

In den USA mit ihrer weltweit größten Broiler-Industrie sind Offenställe verbreitet, die keinen befestigten Boden haben und deren Seiten nur durch automatisch geregelte Jalousien begrenzt sind. Diese auch „Naturstall“ oder „Lousianastall“ genannte Form hat somit eine freie Lüftung im Gegensatz zum geschlossenen Massivstall mit Zwangslüftung. Die Stallbreite ist dadurch auf 11 Meter begrenzt, die Länge beträgt 80–100 Meter. In diesen Lousianaställen wird vor dem Einstallen der Tiere eine Einstreuschicht in Höhe von circa 35 cm aufgebracht, die nach Mastende nur teilweise entfernt wird (feuchte Einstreu und Staub). Nach ca. einem Jahr (sieben bis acht Durchgängen) kann dann die ganze Schicht entfernt und der Stall nass gereinigt und desinfiziert werden. Die Einstreu bildet eine Mistmatratze, die den Boden erwärmt und hilft, Heizkosten zu sparen. In warmen Sommermonaten wird gekühlt.

Im mitteleuropäischen Klimaraum ist der Boden in der Regel befestigt (Beton), oft in Kombination mit einem geschlossenen und im Winter beheizten Massivstall. Nach 32–38 Tagen erreichen die Hähnchen ein Endgewicht von 1,5–2 kg. Nach dem Ausstallen der Tiere wird der Stall entmistet, mit Hochdruckreinigern gesäubert und anschließend desinfiziert. Als Einstreu dient eine 0,5–1 cm dicke Schicht aus Stroh oder Hobelspänen.

Der Markt für Biogeflügelfleisch ist bislang eine Nische, die nur etwa ein Prozent der gesamten deutschen Geflügelfleischproduktion ausmacht. Die Nachfrage nach Ökogeflügel nimmt jedoch zu: 2016 kauften die Deutschen über zwölf Prozent mehr Biogeflügel als noch im Jahr zuvor. Ökomasthähnchen haben mit 1,3 Millionen Tieren den größten Anteil am ökologischen Mastgeflügel.

Für die Aufzucht und Mast werden im Ökolandbau zwei Verfahren angewendet. Im Ein-Stall-Verfahren werden die Tiere vom ersten Tag bis zum Ausstallen im selben Stall gehalten. Im Zwei-Stall-Verfahren werden die Küken bis zum 28. oder längstens 42. Lebenstag im Aufzuchtstall gehalten und anschließend in den Maststall umgesetzt. Neben der Mast in festen Ställen gibt es noch die Haltung in Mobilställen.

Ökohähnchen haben einen höheren Futterbedarf als konventionelle Tiere. Die Futterverwertung liegt hier bei eins zu 2,4. Zum Vergleich: Im konventionellen Bereich liegt die Futterverwertung bei eins zu 1,67.

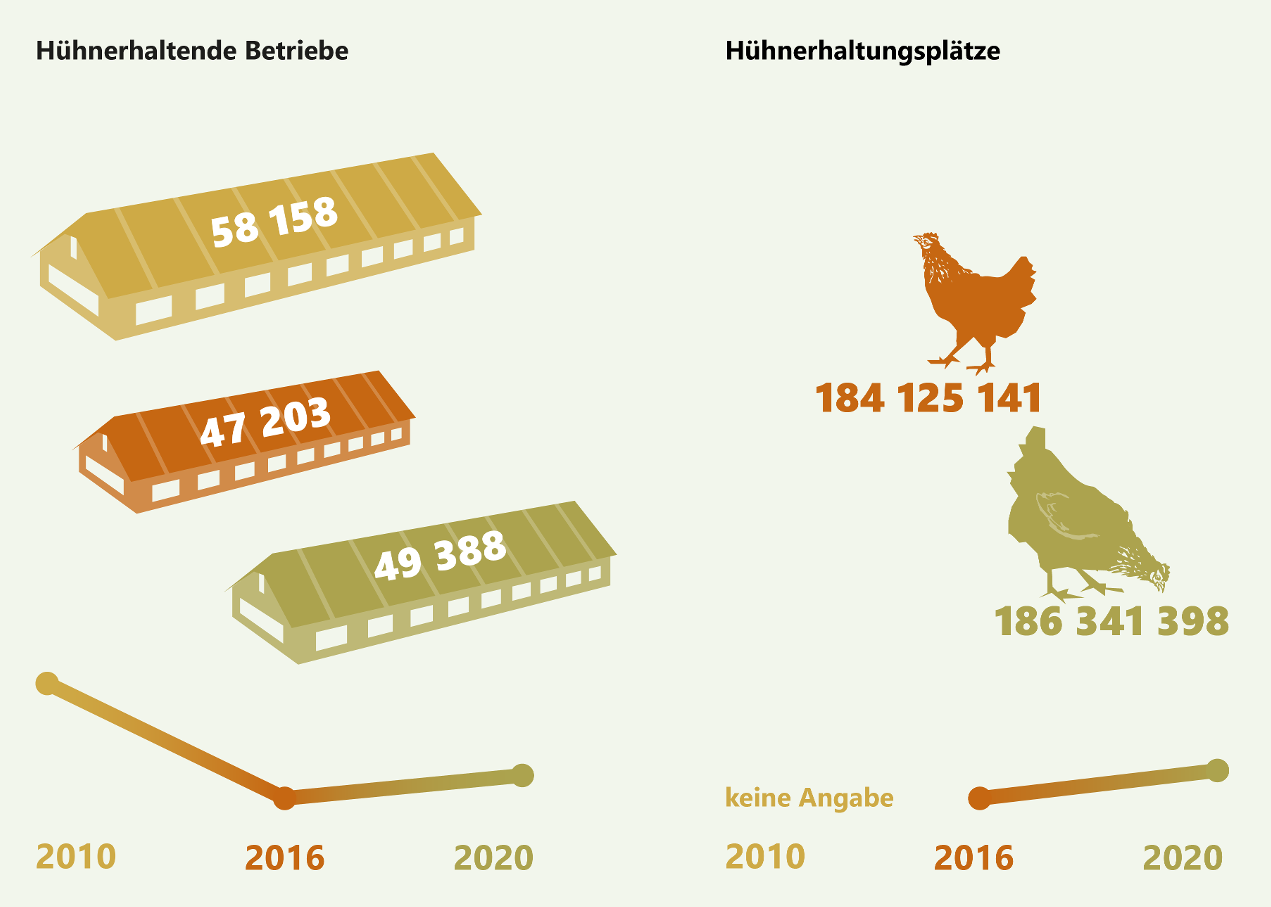

Die Organisationsstruktur der deutschen Geflügelwirtschaft weicht nicht von der in anderen EU-Staaten ab. Wie in anderen Bereichen der Landwirtschaft hat auch in der Mastgeflügelhaltung in den vergangenen Jahren ein starker Strukturwandel stattgefunden. Dies lässt sich am deutlichsten bei der Masthühnerhaltung beobachten: Die Anzahl der Betriebe ging zwischen 1999 und 2016 um rund 28 Prozent zurück, während sich die Gesamtzahl der Masthühner im gleichen Zeitraum um 90 Prozent erhöhte.

Außerdem gab es erhebliche Veränderungen bei den Bestandsgrößen. Die Anzahl Betriebe mit weniger als 10.000 Masthähnchen hat sich zwischen 1999 und 2016 stark reduziert. Deutlich zugenommen haben dagegen die großen Betriebe mit mehr als 50.000 Tieren. Obwohl solch große Betriebe nur einen Anteil von 20 Prozent an der Gesamtbetriebszahl haben, werden dort fast 80 Prozent aller Masthühner gehalten. In Betrieben mit weniger als 10.000 Mastplätzen leben gerade einmal ein Prozent aller Masthühner. Wenige agrarindustrielle Unternehmen bestimmen den Markt (Windhorst 1998).

Die bäuerlichen Hähnchenmäster sind teilweise in Erzeugergemeinschaften zusammengeschlossen, teilweise arbeiten sie auf der Basis von Einzelverträgen. Immer wirtschaften sie jedoch in einem engen Verbund mit Futtermittelwerk, Brüterei, Schlachterei und Zerlegebetrieb.

Der Schwerpunkt der deutschen Hühnermast liegt in Niedersachsen. Dort leben mit 61 Millionen Tieren knapp zwei Drittel aller deutschen Masthühner (2016). Die regionale Konzentration der bodenunabhängigen Geflügelhaltung ist besonders stark ausgeprägt. Im südlichen Weser-Ems-Gebiet wurden 2010 fast 50 Prozent aller Masthühner gemästet (20 Prozent allein im Landkreis Emsland).

Niedersachsen ist auch das Bundesland mit den meisten Betrieben: Über 1.000 Masthähnchenbetriebe gibt es dort. Das Land mit den größten Beständen ist dagegen Sachsen-Anhalt mit durchschnittlich 143.000 Masthähnchen. Die kleinsten Hähnchenmastbetriebe gibt es in Rheinland-Pfalz: Die mittlere Bestandsgröße liegt dort bei 409 Tieren.

In der Alltagssprache werden häufig die Begriffe "Hähnchenmast" oder "Brathähnchen" verwendet. Dies ist nicht ganz treffend, denn gemästet werden sowohl männliche als auch weibliche Tiere. In der Fachwelt werden zur Mast verwendete Hühner als Broiler bezeichnet – abgeleitet von dem englischen Verb "to broil", zu deutsch "braten" oder "grillen".

Bei Broilern handelt es sich zum großen Teil um so genannte Hybride, das heißt Tiere, die aus gezielten Kreuzungen hervorgehen. Im Gegensatz zur Zucht von Legehybriden für die Eierproduktion, für die verständlicherweise nur die weiblichen Tiere genutzt werden können, sind bei den Masthybriden Tiere beiderlei Geschlechts zur Mast geeignet. Männliche wie weibliche Tiere sind nach etwa fünf bis sechs Wochen schlachtreif. In der ökologischen Broilermast dauert es etwa doppelt so lang.

Im Handel dürfen männliche wie weibliche Broiler entsprechend den EU-Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch als "Hähnchen" vermarktet werden.

(s. a. Geflügel, Geflügelhaltung, Tierhaltung)

Weitere Informationen:

Ein Hain ist ein kleiner Wald. Das Wort Hain entstand im 14. Jh. aus mhdt. hagen für „gehegter Wald“, als eine Variante von Hag und gilt in dieser Bedeutung heute als veraltet.

Es wird heute primär im Sinne „Wäldchen, Baumgruppe“ verwendet, also für einen kleinen Wald oder ein Gehölz. Für die Bedeutungsentwicklung und -ausdehnung des Begriffs 'Hain' auf einen „gehegten und gefriedeten Wald, in dem eine Gottheit verehrt wird“ („heiliger Hain“) und auf landwirtschaftliche Flächen („Rebenhain“) waren insbesondere Martin Luther (1483–1546) und später Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) verantwortlich. Außerdem findet sich Hain in der Bedeutung von „Lustwald“ und „Park“, sowie als Wortbestandteil in Fügungen wie Friedenshain und Totenhain, mit denen Waldfriedhöfe gemeint sind. Luther verwendete Hain in seiner Bibelübersetzung ins Deutsche.

In Klopstocks Vorstellungswelt war der Hain Sitz und Symbol der germanischen Dichtkunst. Unter seinem Einfluss begründete Johann Heinrich Voß mit seinen Dichterfreunden in Göttingen 1772 unter dem Namen Hain einen Dichterbund, der 1804 in Hainbund umbenannt wurde. Der „Hain“ wurde dann zu einem allgemeinen literarischen Topos. Goethes Iphigenie auf Tauris von 1786 beginnt mit den Zeilen: "Heraus in eure Schatten, rege Wipfel / Des alten, heil’gen, dichtbelaubten Haines."

Siehe Zweiseitgehöft/-hof

Alte, aber im primitiven Ackerbau (Subtropen / Tropen) noch heute eingesetzte Pflugform mit bloßer Lockerungsfunktion. Nachteilig sind aus acker-pflanzenbaulicher Sicht neben der geringen Flächenleistung die unzureichende Bekämpfung perennierender Unkräuter sowie die meist zu geringe Arbeitstiefe (10 - 15 cm). Andererseits hat der nur oberflächliche Eingriff in den Boden Vorteile in Trockenräumen, in denen die Nährstoffe sich in den oberen Bodenschichten konzentrieren. Gleichzeitig bleiben die unteren Schichten unberührt, wodurch ein Verdunsten der dort gebundenen Feuchtigkeit verhindert wird.

Mit der Entwicklung des Hakenpflugs konnte der Ackerbau stark ausgeweitet werden. Gleichzeitig ging die Bodenbearbeitung in die Hände der Männer über.

(s. a. Bodenbearbeitung, Pflug)

"Halal" ist ein arabisches Wort und bedeutet so viel wie "rein", "erlaubt". Die Speisevorschriften des Islam sind im Koran und in der Sunna geregelt.

Die zulässigen und islam-konformen Speisevorschriften und Lebensmittel sind etwa

Im Gegensatz dazu werden verbotene oder unzulässige Lebensmittel als "Haram"-Lebensmittel bezeichnet. Diese sind typischerweise

Die islamischen Rechtsquellen beschreiben "Halal" und "Haram" sowie weitere Speisevorschriften näher, ohne eine klare Einordnung der "Halal"-Lebensmittel, vorzunehmen. Ob ein Lebensmittel in die "Halal"-Kategorie fällt, ist von verschiedenen Kriterien abhängig, die von islamischen Rechtsgelehrten zum Teil unterschiedlich ausgelegt werden. Es existieren auch keine für alle Muslime gültigen Listen von Lebensmitteln, die ausdrücklich als "Halal" gelten.

In der EU ist der Begriff "Halal" lebensmittelrechtlich nicht geschützt. Für "Halal"-Produkte bestehen bisher keine einheitlichen Standards, die bei einer Zertifizierung überprüft werden. Folglich existieren für Lebensmittel zahlreiche verschiedene "Halal"-Siegel, die von traditionellen oder herstellerorientierten Zertifizierern etabliert wurden.

Das Schächten (betäubungsloses rituelles Schlachten) von Tieren ist in Deutschland grundsätzlich verboten - eine Ausnahmegenehmigung wird nur unter strengen Auflagen erteilt. Halal-Schlachtungen erfolgen hier demnach fast ausschließlich mit Betäubung. Der Import von Fleisch geschächteter Tiere ist erlaubt - bezüglich der Schächtung gibt es keine EU-weit einheitliche Regelung. Fleisch geschächteter Tiere muss nicht entsprechend gekennzeichnet werden.

Mit weltweit über 1,6 Mrd. Muslimen und einer rasch wachsenden Bevölkerung ist die Versorgung mit Fleisch - und speziell mit Halal-Fleisch für strikt praktizierende Gläubige - schwierig, da die Eigenproduktion in den jeweiligen Ländern (z. B. in Nordafrika und im Nahen Osten) aus ökologischen Gründen meist nicht annähernd ausreicht. Da Importe aus nicht-islamischen Ländern (z. B. Schaffleisch aus Australien oder Neuseeland) erfolgen müssen, um den Bedarf zu decken, sind inzwischen eigene Lieferketten zur Bedarfsdeckung entstanden, bei denen die Regeln von Erzeugung, Schlachtung und Verarbeitung, Lagerung, Transport/Logistik bis hin zur Vermarktung durchgängig eingehalten und überwacht werden.

Der Begriff bezeichnet Weideflächen mit kleinflächig einzeln oder in kleinen Gruppen auf der Weidefläche oder zwischen den landwirtschaftlichen Kulturen verteilten Gehölzen, wobei die landwirtschaftliche Nutzung nur zwischen den Gehölzflächen stattfindet. Durch die kontinuierlich Beweidung werden die Weideflächen offen gehalten und eine Verbuschung verhindert.

Halboffene Weidelandschaften zählen zu den ältesten Formen der Landnutzung und sind seit neolithischer Zeit (4000 v. Chr.) bekannt.

In den Anfängen wurde diese Art der Landnutzung in Mitteleuropa in der Regel ohne systematisches Beweidungs- oder Düngermanagement und ohne Vorratshaltung von Viehfutter betrieben. Zu dieser Zeit war der Wald eine wichtige Quelle von Futter und Einstreu und damit auch von Nährstoffen für die landwirtschaftlichen Flächen. Die Übergänge zur Waldweide sind dabei fließend.

Halboffene Weidelandschaften liefern mit ihrer weltweiten Verbreitung Tierprodukte, Brennholz, Beeren, Pilze, Einstreu, Tierfutter

Quelle: Willow / Wikipedia

Ein trockenes, relativ nährstoffarmes Grasland, das im Gegensatz zum Trockenrasen wiesenähnliche, dichte Bestände bildet und zahlreiche relativ breitblättrige, mehr mesomorphe Pflanzen enthält. Entstehen kann er durch Entwaldung und Beweidung bzw. Mahd.

Landschaftstyp, der mit 125 bis 250 mm Jahresniederschlag (Angaben schwankend) geringfügig feuchter als die echte (Trocken-)Wüste ist. Die Halbwüste befindet sich mit einem Pflanzenkleid von weniger als 50 % meist am Rand (in der Übergangszone) einer „Vollwüste“.

Entscheidend für die Differenzierung von Voll- und Halbwüste ist die Verteilung der „Pflanzeninseln“: Während in der Vollwüste nur begünstigte Standorte bewachsen sind, die durch ihre Lage im Schatten oder auf besser wasserspeichernden Böden gekennzeichnet sind, zeigt die Halbwüste ein relativ flächenhaftes Mosaik aus Bewuchs und Lücken, der sich nicht direkt aus den Standortverhältnisse ableiten lässt.

Die Halbwüste leitet zu offenen Vegetationstypen über: den Dornsavannen und Strauchsteppen in den tropisch / subtropischen Trockengebieten (siehe etwa Sahelzone) sowie Trocken- und Wüstensteppen in den trockenen Mittelbreiten, die eine lückige und meist niedrige, jedoch insgesamt über 50 % Pflanzenbedeckung aufweisen. In der Literatur werden Wüstensteppen und Halbwüsten häufig nicht differenziert, obwohl die Vegetationsdecke bei Steppen nach einer häufigen Definition über 50 % liegt; Wüstensteppen jedoch geringer bewachsen sind. Die Klimabedingungen sind sehr ähnlich, jedoch dominieren in den Halbwüsten holzige Pflanzen und in den Wüstensteppen Gräser und/oder Kräuter.

Stärker als in Vollwüsten sind mehrjährige Gräser vertreten. Im Einzugsbereich nomadischer Viehhalter (Alte Welt) bzw. durch Ranch-Systeme (Neue Welt) erfahren Halbwüsten eine anthropogene Ausdehnung gegen die Strauchsteppen.

Die Gesamtheit der Getreidearten zur Unterscheidung von den Blattfrüchten. Halmfrüchte beschatten auf Grund ihrer morphologischen Eigenschaften den Boden nur während einer bestimmten Wachstumsphase in ausreichendem Umfang. Der Boden ist lange dem ungünstigen Einfluss von atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt (Austrocknung oder Verschlämmung). Halmfrüchte fördern nicht die Ertragspotenzen des Bodens. Sie werden deshalb als abtragende Kulturen bezeichnet.

Halophyten sind Pflanzen, die besonders effizient mit hohen Salzkonzentrationen in ihrer Umgebung umgehen können. Dazu zählen vor allem Regionen im Ufer- oder Gezeitenbereich oder Salzwiesen.

Halophyten können die Salzkonzentration in ihrem Gewebe so kontrollieren, dass einerseits keine toxischen Effekte auftreten, andererseits das Gefälle des osmotischen Potenzials steil genug für die Wasser- und Nährstoffaufnahme ist. Sie nehmen wie andere Pflanzen zwar auch die im Boden enthaltenen Salz auf, sind jedoch in der Lage, diese entweder über spezielle Salzdrüsen wieder auszuscheiden oder in speziellen Pflanzenteilen zu deponieren, wo sie photosynthetisch aktive oder salzempfindliche Pflanzenteile und Gewebestrukturen nicht schaden. Dazu zählen zum Beispiel Mangroven, die an der Ober- und Unterseite ihrer Blätter Salzdrüsen besitzen, oder die Quinoa-Pflanze, die das überschüssige Salz in speziellen ballonartigen Blasenzellen an der Blattoberfläche quasi auslagert.

In der Pflanzenforschung spielen Halophyten eine große Rolle, da sie als Vorbild für die Entwicklung neuer Nutzpflanzen mit einer höheren Salztoleranz dienen.

(s. a. Photosynthese, Resistenz)

Kastriertes männliches Schaf, über ein Jahr alt. Eine andere Bezeichnung: 'Schöps'.

Alle diejenigen mineralischen und organischen Düngemittel, die in der Typenliste der Düngeverordnung aufgeführt sind und vom Landwirt gekauft werden müssen.

(s. a. Düngemittel, Dünger, Wirtschaftsdünger)

In der europäischen Agrarstatistik die Bezeichnung für Kulturpflanzen, die normalerweise nicht zum Direktverbrauch verkauft werden, da sie vor der letzten Verwendung industriell verarbeitet werden müssen.

Beispiele: Tabak, Hopfen, Baumwolle, Raps, Rübsen, Sonnenblumen, Soja, Leinsamen, Flachs, Hanf, usw.

Auch Handelsbarriere; jede Einschränkung des internationalen Freihandels im Zuge einer protektionistischen Grundhaltung eines Staates, entweder durch Zölle (tarifäre Handelshemmnisse) oder durch Sanktionen, aber auch durch unterschiedliche Rechts- und Wirtschaftsordnungen. Darüber hinaus kann der freie Warenverkehr aber auch durch indirekte (nicht tarifäre) Handelshemmnisse behindert werden. Hierzu gehören z. B. Ein- und Ausfuhrquoten, Steuervorteile und Finanzförderung inländischer Unternehmen, technische bzw. veterinärrechtliche Vorschriften, Verpackungsvorgaben oder Qualitäts-, Umwelt-, Sozial- und Tierschutzstandards, sowie Herkunftsangaben. Diese wurden und werden vielfach auch zum Außenhandelsschutz gegen die EU genutzt bzw. missbraucht

Die Beseitigung von Zöllen und Mengenbeschränkungen (Kontingente) im Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union war ein wichtiger Schritt zum Europäischen Binnenmarkt. Durch Harmonisierung, Normung und Rechtsangleichung unter den EU-Mitgliedern wurden die bestehenden Handelshemmnisse bis zur Vollendung des Gemeinsamen Marktes Ende 1992 weitgehend beseitigt.

Die Welthandelsorganisation wurde mit dem Ziel gegründet, Handelshemmnisse abzubauen und für alle Mitgliedstaaten verpflichtende Regeln für den internationalen Handel zu schaffen, die auch eingeklagt werden können. Willkürliche Handelsschranken sind verboten. Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit des Verbrauchers oder zur Verhinderung von Seuchen oder Krankheiten sind aber zulässig.

(s. a. Agrarhandel)

Beispielsweise von der EG definierte Handelsnorm für verschiedene Agrarprodukte, bei der vor allem Transportfähigkeit, Größe und äußere Makellosigkeit bestimmend sind. Ernährungsphysiologische Qualitäten wie Vitamingehalt oder das Fehlen von Rückständen und Zusatzstoffen kommen in diesen Klassifizierungen nicht vor. Der Grund liegt in der Zwischenschaltung von Elementen des Agribusiness zwischen Agrarproduzent und Verbraucher. Einheitliche, normierte Agrarprodukte entsprechen den Bedürfnissen dieses Komplexes nach reibungsloser Weiterverarbeitung und -verwertung (Eignung zur mechanischen Ernte, zum Tiefgefrieren, zum Transport, zur Lagerfähigkeit, zur Dosenkonservierung).

Botanisch gehört Hanf zur Gattung der Cannabisgewächse mit der evtl. einzigen, aus Zentralasien stammenden, heute über alle gemäßigten und subtropischen Regionen der Erde verbreiteten Art Gewöhnlicher Hanf (Cannabis sativa). Die einzelnen Bestandteile der Pflanze (Fasern, Samen, Blätter, Blüten) werden ungenauerweise ebenfalls als Hanf bezeichnet. Aus diesen Pflanzenteilen können jeweils sehr verschiedene Produkte hergestellt werden.

Auch der Indische Hanf (Cannabis indica) ist eine Pflanzenart der Gattung Hanf (Cannabis), wobei umstritten ist, ob der Indische Hanf eine eigene Art oder eine Unterart von Cannabis sativa ist.

Hanf ist ein naher Verwandter des Hopfens (lat. Humulus lupulus) und ähnlich robust wie dieser.

In der öffentlichen Diskussion um Hanf und Cannabis wird unterschieden zwischen THC-armem und THC-reichem Hanf. THC, die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol, ist die psychoaktive Substanz der Hanfpflanze, Grundlage für halluzinogene Drogenpräparate wie Haschisch oder Marihuana.

Aus THC-freiem Hanf, auch Faserhanf oder Nutzhanf genannt, lassen sich dagegen keine Rauschmittel gewinnen.

Ursprünglich stammt Cannabis wahrscheinlich aus Kasachstan. Hanf spielte in den Hochkulturen dieser Erde von Beginn an eine entscheidende Rolle als Rohstoffpflanze. Der genaue Zeitraum ihrer Kultivierung ist umstritten. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass sie bereits 4000 Jahre v. Chr. in China angebaut wurde, um aus den Fasern Papier, Textilien, Seile und aus den Samen Öl herzustellen. Das erste nachgewiesene Papier der Welt wurde aus Hanf hergestellt – es blieb ein Stück Hanfpapier aus der Zeit von 140 bis 87 v. Chr. erhalten.

Über Indien und die antiken Hochkulturen im heutigen Irak trat der Hanf seinen Weg um die Welt an. In Europa sind die ältesten Funde ca. 5500 Jahre alt und stammen aus dem Raum Eisenberg (Thüringen).

Im Römischen Reich wurden wegen Hanf Kriege geführt. Hanf war vom ersten Jahrtausend vor Christus bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts weltweit die am häufigsten angebaute Nutzpflanze. Im 13. Jahrhundert kam der Papierrohstoff Hanf schließlich nach Europa. Besonders begehrt war die Hanfpflanze aufgrund ihrer heilenden Kraft. Man deckte die Wunden der Krieger mit Cannabisblättern ab, benutzte Hanf gegen Gicht und Geistesabwesenheit. Im Jahr 1455 druckte Gutenberg seine erste Bibel auf Hanf. Als Kolumbus 1492 Amerika entdeckte, bestanden Segeltuche und das gesamte Tauwerk der Schiffe aus Hanf. Kolumbus brachte den Hanf nach Amerika. Erste Entwürfe der amerikanischen Verfassung und der 1776 unterzeichneten amerikanische Unabhängigkeitserklärung wurden möglicherweise auf Hanfpapier geschrieben.

Mit der Industrialisierung begann der Niedergang der Hanfnutzung. Damals konnte man Hanf noch nicht maschinell ernten und brechen. Hanfverarbeitung war Handarbeit und daher aufwendig, mühsam und teuer. Rohstoffe wurden entdeckt, die billig eingekauft und rationeller weiterverarbeitet werden konnten. Anfang des 18. Jahrhunderts war die Cotton Gin, erfunden worden, die half, Baumwolle industriell zu verarbeiteten. Die auf diese Weise billig produzierte Baumwolle revolutionierte den Textilmarkt. Daneben wurde die in Indien zu Hungerlöhnen produzierte Jute-Faser nach Europa importiert. Neben der Textilindustrie fand auch die Papierindustrie einen neuen, billigeren Rohstoff: das damals kostenlos verfügbare, massenhafte Holz dichter, weiter Wälder. In Südwestdeutschland ging der Hanfanbau mit dem Aufkommen des für die Bauern rentableren Tabakanbaus sowie mit der Einfuhr von Sisalfasern zurück und kam bis zum Ersten Weltkrieg bis auf wenige Ausnahmen praktisch zum Erliegen.

Als dann 1938 endlich die erste vollautomatische Hanfschälmaschine in den USA vorgestellt wurde, setzten führende amerikanische Industrielle, unter anderem Vertreter aus der Baumwoll- und Pharmaindustrie, eine Hanfsteuer und schließlich ein Hanfanbauverbot in den USA durch und verschlossen damit endgültig die Absatzmärkte für Hanf. In der Mitte des 20. Jahrhunderts verdrängten Kunstfasern besonders des Herstellers DuPont den Hanf auch aus der Bekleidungsherstellung, unterstützt von der Anti-Cannabis-Kampagne von Harry J. Anslinger und und William Randolph Hearst (Zeitungsmogul) ab der dreißiger Jahre. Ausnahmen bildeten hier die „Hemp-for-Victory“-Kampagne des US-Militärs, das dringend den Rohstoff Hanf für die Rüstung brauchte, sowie die Landwirtschaftspolitik im nationalsozialistischen Deutschland, die den Anbau von Hanf als nachwachsenden Rohstoff vor Kriegsbeginn in wenigen Jahren vervierfachte.

Durch die Fortschritte der Pharmaindustrie bei der Herstellung synthetischer Produkte verlor Cannabis im gleichen Zug seine führende Stellung als Medikament. Als allerdings die Rohstoffmärkte im Zweiten Weltkrieg bedroht waren, wurde überall das Hanfverbot zurückgenommen und die Armeen mit strapazierfähiger Hanfbekleidung ausgerüstet. In den USA wurde der Hanfanbau mit dem Film "Hemp for Victory" (Hanf für Sieg) propagiert, der den Farmern vorgespielt wurde. Auch im Deutschen Reich wurde der Hanfanbau zu Kriegszwecken gefördert. "Die lustige Hanffibel" wurde aufgelegt, um für den Hanfanbau zu werben. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Nutzpflanze Hanf endgültig der Garaus gemacht.

In Europa und in Deutschland wurden der Cannabis-Besitz und der Hanf-Anbau im vorigen Jahrhundert in mehreren Schritten gesetzlich verboten. Seit 1996 dürfen jene mehr als 40 Faserhanfsorten wieder legal angebaut werden, deren THC-Gehalt unter 0,2 Prozent liegt. Der Anbau ist genehmigungspflichtig. Den Zahlen des zuständigen Bundesamtes für Landwirtschaft und Ernährung haben 2014 insgesamt 100 Betriebe auf mehr als 700 Hektar Hanf angebaut. Weltweit wird die Anbaufläche aktuell auf gut 100.000 Hektar geschätzt.

Hanf ist eine bis 4 m hohe einjährige Pflanze mit Pfahlwurzel. Charakteristisch sind der eckige Stängel und die aus fünf bis neun Fingern bestehenden langgestielten, gesägten Blätter. Hanf ist zweihäusig, d. h. es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Die Blüten sind grünlich und unscheinbar. Die einsamigen Früchte sind grauweiße, eiförmige Nüsschen.

Alle oberirdischen Teile der Pflanze (besonders der obere Teil des Stengels, die oberen Blätter und die Deckblätter) sind mit Harzdrüsen und Haaren besetzt. Die 5–55 mm langen Bastfasern des Stengels bestehen hauptsächlich aus Cellulose und werden ähnlich wie Jutefasern (Corchorus) durch Rösten und anschließendes Brechen der nach der Ernte entblätterten und leicht getrockneten Sproßachse gewonnen.

Die schnell wachsenden Hanfpflanzen gedeihen in nahezu allen Regionen der Welt. Die höchsten Erträgt liefern sie in gemäßigtem Klima mit reichlich Wasser.

Am besten gedeiht Hanf auf tiefgründigen nährstoffreichen Böden mit guter Wasserführung. Die Wurzeln des Hanfs können bei entsprechenden Bodenverhältnissen bis zu 140 cm in den Boden eindringen – das ist wesentlich tiefer als bei vergleichbaren Nutzpflanzen. Aus diesem Grund wurde Hanf früher häufig auf ausgelaugten, verhärteten Böden gepflanzt, um den Boden zu lockern und gegebenenfalls für den späteren Anbau anspruchsvollerer Pflanzen wie etwa Getreide vorzubereiten. So hat Nutzhanf einen hohen Vorfruchtwert: Mit seinen tiefreichenden Pfahlwurzeln holt er Wasser aus tiefen Bodenschichten, ist weitestgehend anspruchslos, robust und unterdrückt Beikraut hervorragend. Auch Krankheiten und Schädlinge sind nur selten ein Problem.

Hanf wurde auch in versteppten Gebieten verwendet, um den Boden nicht nur zu lockern, sondern zugleich zu beschatten. Erst wenn der Boden gebessert war, wurden andere Nutzpflanzen gesät.

In Mitteleuropa erfolgt die Aussaat Ende April mit einer angestrebten Saatdichte von 200 Pflanzen pro m². Für die Ernte im August steht derzeit noch keine ausgereifte Technik zur Verfügung. Nach dem Mähen oder Häckseln erfolgen in der Regel eine Trocknung auf dem Feld, eventuell eine Entholzung, das Pressen und die Verarbeitung. Der Gesamtertrag liegt bei 100 - 120 dt/ha mit einem Fasergehalt von 25 - 35 %.

Nutzhanfanbau in Deutschland

Mit einer Fläche von 7.116 Hektar – einem Plus von 1.282 Hektar im Vergleich zum Vorjahr – verzeichnet der Nutzhanfanbau 2024 ein neues Rekordhoch. Damit ist der bisherige Höchstwert aus 2022 um 2,5 Prozent überschritten. Die Anzahl der Betriebe sinkt hingegen auf 623 (- 40 Betriebe im Vergleich zu 2023).

Damit baut jeder der 623 Betriebe durchschnittlich mehr als elf Hektar Nutzhanf in Deutschland an. Die größten Anbauflächen pro Betrieb liegen in Brandenburg (38 Hektar), Sachsen-Anhalt (32 Hektar) und Thüringen (22 Hektar).

Quelle: BLE

Die weltweiten Anbauflächen für Nutzhanf betragen heute etwa 60.000 bis 100.000 Hektar und schwanken stark von Jahr zu Jahr. Für 2005 wurde die weltweite Anbaufläche auf etwa 115.000 Hektar geschätzt, von denen etwa 80.000 Hektar auf Asien (vor allem China und Nordkorea), 14.000 Hektar auf EU-Länder, 5.700 Hektar auf andere europäische Länder, 10.000 Hektar auf Nordamerika (ausschließlich Kanada), 4.300 Hektar auf Südamerika und 250 Hektar auf Australien entfallen. Die führenden Anbauländer sind China, Russland, Kanada und Frankreich, während in anderen Ländern der Anbau eher gering ist. In der Schweiz ist etwa der Kanton Graubünden bekannt für seinen Nutzhanfanbau.

Mit Wirkung zum 16. April 1996 wurde auch in Deutschland nach einer europäischen Verordnung das seit 1982 im Betäubungsmittelgesetz bestehende pauschale Hanfanbauverbot für den Nutzhanf aufgehoben. Seither dürfen zugelassene Nutzhanfsorten wieder angebaut werden, allerdings nur von landwirtschaftlichen Betrieben und auch nur dann, wenn der Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) – das ist der in den Blüten enthaltende psychoaktive Wirkstoff – unter 0,2 Prozent liegt.

Obwohl seit 2001 die Europäische Union ihre Subventionen für die Hanfpflanze um rund ein Drittel gekürzt hat, taucht die verdrängte Nutzpflanze allmählich wieder im deutschen Ackerbau auf. Im Jahr 2022 haben in Deutschland 889 landwirtschaftliche Betriebe 6.943 Hektar Nutzhanf angebaut – ein neuer Rekord. Innerhalb von fünf Jahren hat sich damit die Anbaufläche mehr als verdoppelt.

Mit Abstand wichtigstes Anbauland ist Niedersachsen, wo 2022 auf fast 2.000 Hektar Nutzhanf angebaut wurde, gefolgt von Bayern. Auf diese beiden Bundesländer entfallen auch beinahe die Hälfte aller Anbaubetriebe in Deutschland.

Im Jahr 2006 wurden weltweit geschätzt rund 14.400 Tonnen Cannabis erzeugt.

In Europa wurde bis Anfang der 1990er Jahre fast ausschließlich in Frankreich Hanf angebaut (etwa 6.000 Hektar) und zur Produktion von Zigarettenpapier genutzt, geringe Exportmengen kamen aus Spanien nach Frankreich. Vor allem auf der Suche nach Alternativen zum stagnierenden und teilweise rückläufigen Lebensmittelanbau und vor dem Hintergrund zunehmenden landwirtschaftlichen Brachflächen wurde Hanf wie andere nachwachsende Rohstoffe nach dem Wegfall des Anbauverbotes europaweit gefördert, zugleich gewann Hanf als Nutzpflanze zunehmend auch wissenschaftlich und wirtschaftlich Rückhalt.

Hanf ist eine vielseitige Pflanze, da verschiedene Teile vom Stängel bis zur Blüte - zumindest theoretisch - zum "Wohnen und zum Anziehen" verwendet werden können (Lawrence B. Smart, Cornell University). Die Pflanze sei auch eine wertvolle gluten- und sojafreie Proteinquelle, reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die sonst vor allem in Fisch vorkomme. Sie eigne sich daher als Nahrungsergänzungsmittel für Veganer und auch als Tierfutter.

In der Umweltbilanz stehen einem praktisch pestizid- und herbizidfreien Anbau die Anwendung von Fungiziden (bei feuchter Witterung) sowie eine (mäßige) Stickstoffdüngung (auf ehemals ungedüngten Brachflächen) gegenüber.

Aus dem Rohstoff der Hanffasern lassen sich Dämm- und Isolierstoffe gewinnen, Hanf ist Grundlage für zahlreiche Textil- und Papierprodukte. Die Kurzfasern des Hanfes werden wegen ihrer hohen Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Wasserbeständigkeit zu Säcken, Netzen, Seilen, Geotextilien, Dämmvliesen und Autoinnenverkleidungen verarbeitet. Die Zellulosefasern nutzt man zur Herstellung von Spezial-, Filter-, Zigaretten- und Zeitungspapieren. Aus den Schäben lassen sich Baumaterialien, Brenn- und Füllstoffe sowie Einstreu für die landwirtschaftliche Tierhaltung herstellen. Aus den Langfasern schließlich stellt man Bekleidung her.

Im Gegensatz zu aus Holz gewonnenem Papier hat Hanfpapier eine wesentlich höhere Wertig- und Haltbarkeit: Es vergilbt so gut wie gar nicht.

Aus den proteinreichen Hanfsamen lassen sich kosmetische Präparate, aber auch Nahrungsmittel gewinnen.

Als Nebenprodukt der Fasergewinnung fallen die Früchte des Hanfs an. Sie werden als Vogelfutter genutzt oder wegen ihres Fettgehalts (30–35%) zur Ölgewinnung ausgepresst.

Berauschende Cannabis-Produkte wie Marihuana, Haschisch und seltener Haschöl werden von den ausgereiften, getrockneten weiblichen Blütenständen der Hanfpflanze gewonnen und geraucht. Haschisch ist das gepresste Harz, das während der Blüte der Pflanze gewonnen wird. Es wird geraucht oder in Speisen konsumiert. Das aus der Pflanze extrahierte Haschischöl wird entweder gelutscht oder verdampft und eingeatmet. Marihuana wird vor allem für den regionalen Markt produziert, Haschisch dagegen meist über längere Distanzen gehandelt. Der Anbau der Cannabis-Pflanze teilt sich in Outdoor- und Indoor-Plantagen.

Diese Rauschdrogen erzeugen je nach Zustand und Persönlichkeit des Konsumenten Apathie, Euphorie, Halluzinationen oder Erregungszustände. Chronischer Haschischkonsum kann zu psychischer Abhängigkeit und schweren Persönlichkeitsveränderungen auf der Basis hirnorganischer Schäden führen.

Cannabis indica hat eine stärkere sedative Wirkung als Cannabis sativa, das eine mehr psychedelische und anregende Wirkung hat.

Im aktuellen World Drug Report der Vereinten Nationen gibt es keine verlässlichen Daten bezüglich der Herstellung von Cannabis-Produkten. Marihuana wird in praktisch jedem Land produziert und ist somit die am weitesten verbreitete Droge der Welt, auch was den Konsum anbelangt. Oftmals werden die Stoffe auf lokaler Ebene angebaut und dort auch konsumiert. Die Haschisch-Produktion hingegen beschränkt sich auf einige wenige Regionen der Erde, nämlich Nordafrika, den Mittleren Osten und Südwestasien.

Für das Jahr 2017 schätzt UNODC die Zahl der Cannabis-Konsumenten auf 188 Millionen.

Weitere Informationen:

Bezeichnung für für die immergrüne Vegetation des subtropisch-mediterranen Klimas mit winterlicher Regen- und sommerlicher Trockenzeit. Charakteristisch für die verschiedenen Formen der Hartlaubfomation sind Wälder und/oder Strauchformationen, die je nach Untertyp von Hartlaubgewächsen dominiert werden. Diese Gehölze zeichnen sich durch relativ kleine, steife, ledrige und langlebige Blätter aus.

Die Zone der mediterranen Hartlaubvegetation liegt in den Subtropen, etwa zwischen dem 30. und 40. Breitengrad (auf der Nordhalbkugel auch bis zum 45. Breitengrad). Dabei beschränkt sich das Vorkommen auf die küstennahen Westseiten der Kontinente. Es gibt weltweit fünf voneinander isolierte Regionen der Hartlaubvegetation, in denen sich unabhängig voneinander eine vergleichbare Vegetation entwickelt hat: das Mittelmeergebiet, die Mallee Südwest- und Südostaustraliens, den Chaparral in Kalifornien, Mittelchiles Matorral und den Fynbos in Südafrika.

Polwärts gehen die Hartlaubgebiete häufig in gemäßigte Laubwälder, an den Küsten auch in gemäßigte Regenwälder und Richtung Äquator in heiße Halbwüsten oder Wüsten über.

Die mediterranen Gebiete, die eine sehr hohe Artenvielfalt aufweisen, befinden sich unter großem Nutzungsdruck durch die Bevölkerung. Dies gilt insbesondere und bereits seit der Antike für den Mittelmeerraum. Durch Übernutzung (Holzeinschlag, Beweidung, agrarische Nutzung) und häufige von Menschen verursachte Brände ist die ursprüngliche Waldvegetation zumeist in Degradationsstadien umgewandelt worden (Macchie, Garrigue). Im Extremfall verschwindet die Hartlaubvegetation ganz und wird durch offene Felsheiden ersetzt.

Bezogen auf die potentielle natürliche Vegetation sind heute ca. 2 % der irdischen Landoberfläche Hartlaubgebiete. Die Artenvielfalt (und die darüber hinausgehende Biodiversität) der ursprünglichen Hartlaubvegetation ist hoch bis enorm hoch (3000–5000 Arten pro ha). Insgesamt leben 10 % aller Pflanzenarten der Erde dort.

Nachrichten über ausgedehnte, manchmal sogar Menschen und Siedlungen bedrohende Busch-/Waldbrände in Gebieten des Mittelmeerraums, in Kalifornien, Westaustralien oder in der südafrikanischen Kapregion wiederholen sich mit einiger Sicherheit in jedem Jahr in den dortigen Sommerzeiten. Brände gehören zu den wesentlichen und ebenso ureigenen Merkmalen mediterraner Ökosysteme, auch wenn heutzutage die meisten von ihnen durch Menschen herbeigeführt werden.

Die mediterrane Vegetation ist besonders feuergefährdet, weil Hitze und Trockenheit jahreszeitlich zusammentreffen, die Sträucher und Bäume gewöhnlich dicht stehen und ätherische Öle und Harze das skleromorphe Laub und das Holz leicht entflammbar machen. Die Busch- und Waldbrände sind daher durchweg verheerender als die oftmals nur flüchtigen Grasfeuer in den wintertrockenen tropischen Savannen: Sie zerstören dort, wo sie wüten, nicht selten die gesamte oberirdische Pflanzenmasse.

Dass Waldbrände und Buschfeuer zu den natürlichen Umweltfaktoren mediterraner Gebiete gehören, wird aus zahlreichen Anpassungen der heimischen Pflanzen deutlich. So besitzen viele der Baum- und Straucharten hohe Regenerationsvermögen. Beispielsweise können sie aus dem Stamm austreiben (solange dieser überlebt hat). Bei anderen verbessert sich die Keimfähigkeit ihrer Samen nach Feuerdurchgang (oder wird danach überhaupt erst erreicht).

Viele der Strauchformationen sind daher nicht nur feuerangepasste, sondern auch feuerbedingte (-geprägte) Gesellschaften. Ein Vorteil des Abbrennens liegt darin, dass die in der organischen Substanz gebundenen mineralischen Nährstoffe früher freigesetzt werden, als dies bei einer ausschließlich biologisch-chemischen Zersetzung der organischen Abfälle der Fall wäre. Entsprechend erreicht der Zuwachs an Phytomasse in den ersten Jahren nach dem Abbrennen Spitzenwerte.

Unter dem Strich überwiegen aber eher die Nachteile. So verringert sich mit der Rückstufung der Biomasse letztlich, nach den Anfangsgewinnen, auch die Flächenproduktivität, und auf den abgebrannten Hangflächen kommt es zu einem erheblich verstärkten Abfluss oder/und Tiefenversickerung. Letzteres verstärkt die Bodenerosion und Auswaschung von Nährstoffen und führt unterhalb der Hänge zu einer unvorteilhaften Sedimentation. Eine Landdegradation dieser Art ist gewöhnlich dort besonders fortgeschritten, wo die Feuerfrequenz hoch liegt.

Während die Winterregengebiete Amerikas, Südafrikas und Australiens bis zur Landnahme durch Europäer mit einer ungewöhnlich großen Vielfalt an Nahrungsmittelpflanzen optimale Sammelgebiete für Wildbeuter waren, breiteten sich im Mittelmeerraum seit der Jungsteinzeit Ackerbau und Viehhaltung aus, die das Gesicht der Landschaft nachhaltig veränderten. In den küstennahen Hartlaubregionen etablierten sich Dauerkulturen wie Oliven- und Weinanbau. Die heute prägenden Landschaftsformen der degenerierten Gebüsch- und Strauchheiden Macchie und Garigue sind vorwiegend eine Folge der Beweidung (vor allem mit Ziegen). Zu beiden Vegetationsgesellschaften gehören viele Pflanzenarten, die reich an aromatischen Ölen sind.

Ausgesprochen weit verbreitet sind Bewässerungskulturen. Sie erlauben nicht nur die Nutzung der warmen und strahlungsreichen Sommerzeit, beispielsweise für den Anbau von Gemüsearten, sondern auch den Anbau von wärmebedürftigen und kälteempfindlichen Feldfrüchten wie Reis und Baumwolle. Außerordentlich zonentypisch sind eine Reihe von Sonderkulturen. Dazu zählen die im Mittelmeerraum traditionell wichtigen Rebflächen und Olivenbaumhaine sowie Pflanzungen von Feigen-, Mandel- und Obstbäumen (Pfirsiche, Aprikosen, Agrumenarten wie Orangen und Zitronen). Während sich die Ackerbaugebiete auf die Küstentiefländer konzentrieren, ziehen sich die Baumkulturen auch an den Hängen der Berg- und Gebirgsländer aufwärts, ehe schließlich Naturweiden folgen.

Wo die Pflanzen nicht durch Weinstöcke und Olivenhaine ersetzt worden sind, ist ein niedriges, dichtes Buschwerk, die Macchie, die vorherrschende Vegetationsform am Mittelmeer. Die Macchien wiederum sind vielerorts zur niedrigen Strauchheide, der Garrigue, degradiert.

Die Gemeine Hasel (Corylus avellana), auch Haselstrauch oder Haselnussstrauch genannt, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Birkengewächse (Betulaceae). Sie ist ein meist rund fünf Meter hoch werdender sommergrüner Strauch, der in Europa und Kleinasien heimisch und in Mitteleuropa sehr häufig ist. Bekannt ist sie für ihre essbaren, seit Jahrtausenden vom Menschen genutzten Früchte, die Haselnüsse. Der Großteil der im Handel erhältlichen Haselnüsse stammt jedoch von der nahe verwandten Lambertshasel (Corylus maxima). Das Art-Epitheton avellana bezieht sich auf die antike italienische Stadt Abella, heute Avella, in der heutigen Provinz Avellino in Kampanien nahe dem Vesuv. Die Region ist für ihren Haselnussanbau schon seit dem Altertum bekannt.

Einfirsthof auf der Halbinsel Eiderstedt mit Steildach, 1 - 2 Gulfen, Wohnteil in voller Breite des Wirtschaftsteils und einer nicht durchfahrbaren Diele.

Historische Form der kombinierten Forst-/Landwirtschaft. Vor allem in Gebirgslagen mit Mangel an brauchbarem Ackerland wurden Niederwälder zeitweilig in die landwirtschaftliche Nutzung einbezogen. Im Eichenniederwaldbetrieb zur Gewinnung von Gerberlohe wurde Getreide (im 19. Jh. meist Roggen, früher Buchweizen) zwischen den Eichenstöcken angebaut, solange die Bestandesdichte noch locker war. Das geschlagene Holz wurde über die Köhlerei vor allem zur Verhüttung von Erzen und ebenso wie der Lohkuchen (in Formen gepresste ausgelaugte Lohrinde) zum Hausbrand genutzt. Die eingeschlagenen Flächen wurden in Brand gesetzt, um für die nachfolgende Getreidekultur einen Düngungseffekt (P und K) zu erzielen. Ab dem 5. Jahr des Stockausschlags wurde eine etwa 1 - 3-jährige Periode des Weidegangs eingeschaltet. Die Haubergwirtschaft war im Rheinischen Schiefergebirge, besonders im Siegerland, verbreitet und dort wegen ihres klugen Umgangs mit knappen Ressourcen jahrhundertelang Garant wirtschaftlicher Sicherheit. Dort wurden diese Wald-Feld-Systeme erst im Laufe des 20. Jh. aufgegeben.

(s. a. Feldwaldwirtschaft, Reutbergwirtschaft, Schiffelwirtschaft)

Weitere Informationen:

Bezeichnung für eine landwirtschaftlich angebaute Frucht (z.B. Kartoffel, Spargel), zu deren optimaler Entwicklung die Erstellung von Erddämmen erforderlich ist.

Herstellen von Erddämmen, vor allem im Kartoffelanbau. Diese Dämme, in denen dann die Pflanzen wachsen, dienen dazu, einen günstigen Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt im Boden zu schaffen und die Standfestigkeit zu erhöhen. Außerdem erleichtern sie die Ernte, verhüten Schäden, die durch Freiliegen der Kartoffel entstehen und dienen auch der Unkrautbekämpfung. Das Häufeln muss zur Unkrautbekämpfung vor allem beim Verzicht auf Herbizide (Ökolandbau) wiederholt werden.

Gerade bei Kartoffeln ist das Häufeln auch für den Ertrag wichtig. Kartoffeln, die nicht gehäufelt werden, haben zudem oft im Spätsommer das Problem, dass die frischen Knollen den Damm durchstoßen und das Tageslicht erblicken. An diesen Stellen bilden sie dann Solanin aus und werden grün. Das Solanin ist für uns Menschen giftig, grüne Stellen müssen also komplett vor dem Kochen entfernt werden.

Auch Haufensiedlung, teilweise auch geschlossenes Dorf als Synonym; es ist der bekannteste Typ flächiger oder geschlossener Wohnplätze mit komplexem, nicht notwendigerweise regellosem Grundriss. Zumindest in Ortsteilen weisen auch Haufendörfer regelhafte Strukturen auf, z.B. bei der Ausrichtung von Hofstätten auf Parzellen mit besonderen Funktionen (Wehrkirchhof). Als geschlossener Rechtsbezirk war der Dorfraum oft mit Zäunen bzw. dem Dorfetter gegen die Flur abgegrenzt.

Geschlossene Dörfer entstanden sowohl in primärer Anlage, als auch durch sekundäre Vorgänge der Verdichtung und des Wachstums. Sehr dichte und große Haufendörfer finden sich in den Realteilungsgebieten Mittel- und Südhessens oder Württembergs.

(s. a. ländliche Siedlungsform)

Hofform, bei der eine Trennung der Gebäude nach Funktionen und eine unregelmäßige Anordnung vorliegt. Der Haufenhof ist in den Alpenländern und in Skandinavien verbreitet.

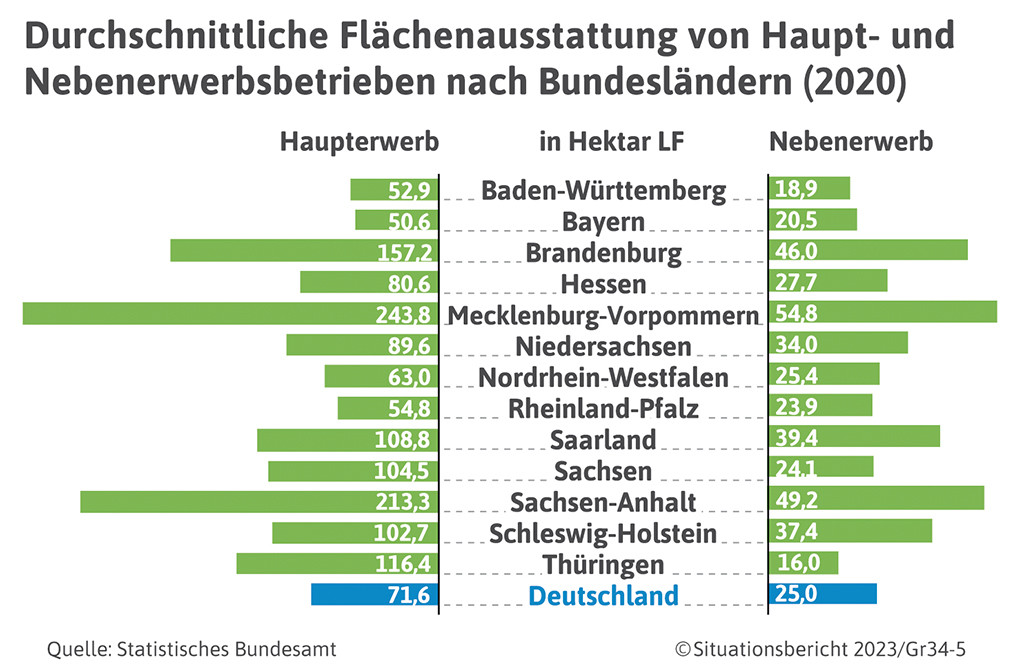

Ab der Agrarstrukturerhebung / Landwirtschaftszählung 2010 sind Haupterwerbsbetriebe solche, in denen das Einkommen des Betriebsinhabers (und ggf. seines Ehegatten) aus betrieblichen Quellen höher ist als das Einkommen aus außerbetrieblichen Quellen. Das Gegenstück ist der Nebenerwerbsbetrieb. Die Typisierung in Haupt- und Nebenerwerb erfolgt nur für Betriebe in der Rechtsform eines Einzelunternehmens. Nebenerwerbsbetriebesind demnach alle anderen Betriebe.

Bis 2007 spielte neben der Relation von betrieblichen und außerbetrieblichen Einkommen die Arbeitsleistung (ausgedrückt in Arbeitskraft-Einheiten) je Betrieb eine Rolle.

Danach galten als Haupterwerbsbetriebe solche Betriebe, in denen

Quelle: Situationsbericht 2023

Bei mehreren auf der gleichen Fläche während des gleichen Vegetationszeitraums angebauten Folgekulturen jene Kultur mit dem höchsten Produktionswert. Sind die Produktionswerte annähernd gleich, so wird die Kultur, die den Boden am längsten beansprucht, als Hauptkultur betrachtet.

Der Hausgarten ist der unmittelbar zu einem bewohnten Gebäude gehörende Garten, der zur privaten Erholung und zum Anbau von Nutz- und Zierpflanzen genutzt wird.

Die Regelungen für Hausgärten variieren, abhängig von den Zielen und der konkreten Nutzung. Im Allgemeinen sind dabei Baugesetze, Nachbarschaftsgesetze, Pflanzenschutzgesetze und ggf. kleingartenrechtliche Bestimmungen von Bedeutung.

Sammelbezeichnung für die aus dem süostasiatischen Bankivahuhns (Gallus gallus) gezüchteten Hühnerrassen. Früheste Hinweise auf eine Domestikation stammen von Tonfiguren und Gefäßmalereien der Kulturen des Industales aus der Zeit um 2500 v.Chr. Im 15. Jahrhundert v.Chr. war das Haushuhn in China und Ägypten bekannt, nach Europa kam es im 6. Jahrhundert v.Chr. Mit den Römern fand das Haushuhn eine größere Verbreitung in Europa. Sie begannen die Hühner im großen Stil als Eier- und Fleischlieferanten zu züchten.

Das Haushuhn gehört zur Familie der Fasanenartigen (Phasianidae). Landwirtschaftlich zählt es zum Geflügel. Das männliche Haushuhn nennt man Hahn oder Gockel, den kastrierten Hahn Kapaun. Das Weibchen heißt Henne, Jungtiere führende Hennen Glucke. Die Jungtiere heißen allgemein Küken.

Auf Grund der langen Domestikationsgeschichte sind eine große Vielzahl unterschiedlicher Hühnerrassen entstanden. Allein im europäischen Rassegeflügelstandard werden über 180 Rassen und Farbenschläge unterschieden. In der industriellen Landwirtschaft kommen Hybridhühner zum Einsatz, welche sich nicht zur Weiterzucht eignen. Mast- und Legehybride werden von weltweit nur vier Konzernen gezüchtet und vermarktet.

Die meist weißen Eier (Hühnerei) werden von der Henne 20–21 Tage lang bebrütet; sie allein führt und hudert (Hudern) die nestflüchtenden Jungen. Die Wirtschaftsgeflügelzucht verwendet zur Erzeugung von Eiern und Fleisch überwiegend Hybrid-Zuchten mit durchschnittlichen Legeleistungen von 250–300 Eiern pro Jahr. Eine so hohe Legeleistung ist durch die regelmäßige Wegnahme der abgelegten Eier möglich, so dass nie ein vollständiges Gelege erreicht wird, was normalerweise die Eiablage stoppt. Die Nahrungsansprüche des Haushuhns als bestuntersuchtem Haustier sind so detailliert bekannt, dass weitgehend automatisierte Geflügelfarmen möglich sind (Batteriehaltung, Massentierhaltung).

Die Hühnerhaltung ist Bestandteil der Geflügelproduktion in Agrarbetrieben und umfasst die drei Betriebsarten Eierproduktion, Broilermast und Aufzucht.

Landwirtschaftliche Betriebe, die sich auf die Produktion von Eiern fokussieren, halten Legehennen etwa zwei Produktionszyklen in Volierensystemen, der Bodenhaltung oder auf Kotgruben, bevor die Tiere als Suppenhühner verkauft werden.

Währenddessen liegt die Zielsetzung bei der Broilermast auf einer möglichst hohen Gewichtszunahme in kurzer Zeit, die die Betriebe mithilfe von kalorienreichem Futter anstreben.

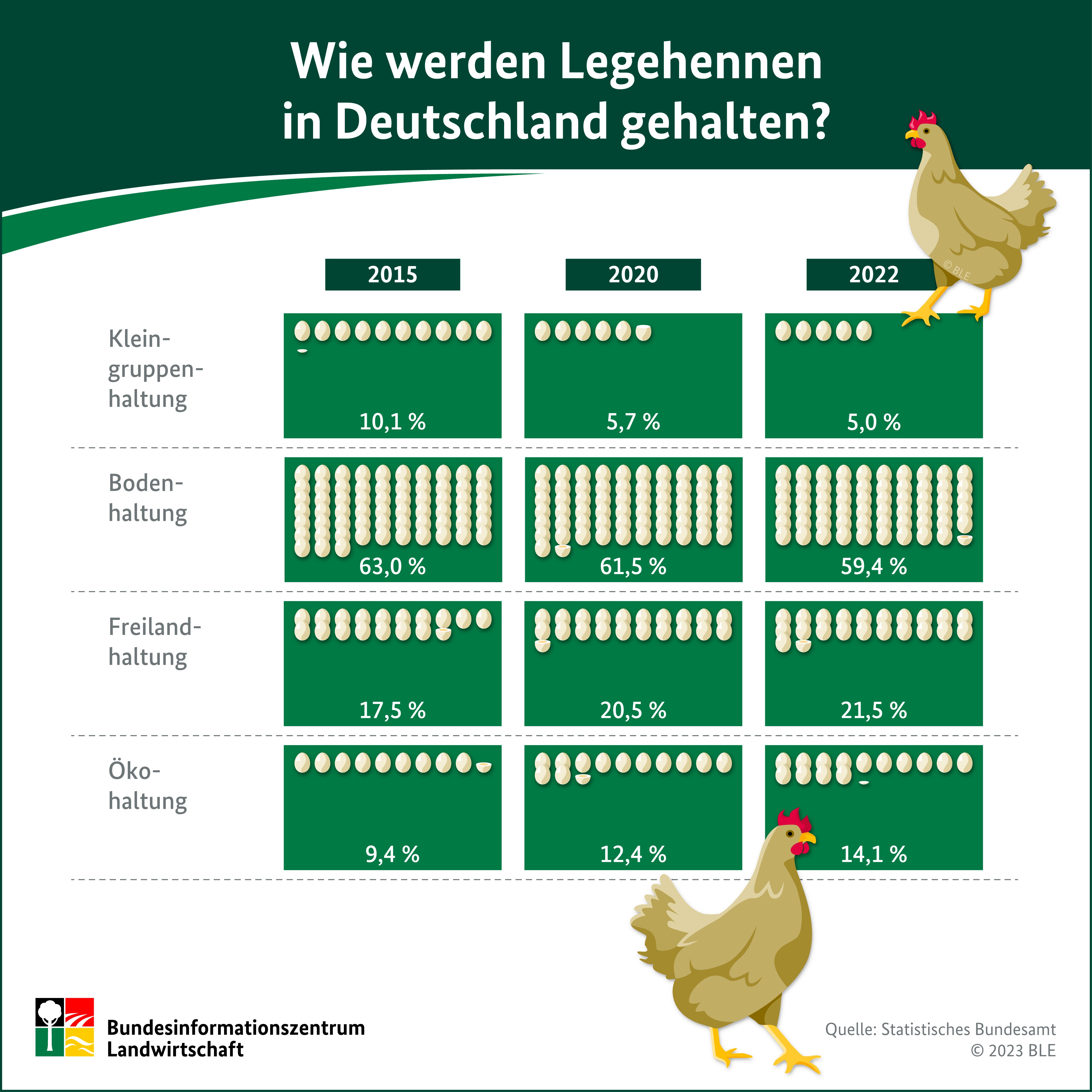

In Aufzuchtbetrieben werden speziell Küken gehalten, die im Anschluss an die Mastbetriebe weiterverkauft werden. Aufgrund der Unterbringung vieler Tiere auf kleinem Raum kommt es in der Bodenhaltung von Hühnern oftmals zu einem erhöhten Krankheitsrisiko, das viele Betriebe durch umfangreiche Präventionsmaßnahmen wie Sanitärtechnik, Isolation oder Impfungen und eine Dauer-Medikation zu senken versuchen. Der Großteil der anfallenden Kosten fällt in der Hühnerhaltung allerdings vor allem auf den Erwerb von Futtermitteln, die im Betrieb zubereitet werden oder bereits fertig gemischt gekauft werden können. Neben Kohlenhydraten, Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen wird in der Hühnerhaltung oftmals auch das so genannte Geflügelgrit (granulates Futtermittel aus kleinen Steinen und Kalk) zugefüttert, das ein Zerkleinern der Nahrung im Magen der Tiere erleichtern soll. Nach Informationen des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz werden in Deutschland inzwischen 63 % der Legehennen in Bodenhaltung auf durchschnittlich 0,11 qm Stallfläche gehalten. Auch bei der Geflügelmast nimmt die Freilandhaltung oder ökologische Haltung laut BMEL nur einen kleinen Anteil ein. Die konventionelle Käfighaltung, in der Hennen auf engstem Raum vorwiegend in Legebatterien gehalten werden, wurde in der Vergangenheit vor allem von Tierschützern kritisiert und ist seit 2012 in der gesamten EU verboten.

Das Haushuhn gilt als das häufigste Haustier des Menschen – der durchschnittliche tägliche Weltbestand wird auf mehr als 20 Milliarden Tiere geschätzt. Die Zahl der jährlich geschlachteten Haushühner liegt deutlich über dem durchschnittlichen Bestand und wird auf 45 Milliarden geschätzt. Das wird darauf zurückgeführt, dass Hühner heute in nur wenigen Wochen ihr Schlachtgewicht erreichen.

Weitere Informationen:

Vor allem in SW-Deutschland üblicher Begriff für einen bäuerlichen Kleinstellenbesitzer.

Das Hausschaf (Ovis gmelini aries), kurz auch Schaf, ist die domestizierte Form des Mufflons. Es spielt in der Geschichte der Menschheit eine bedeutende Rolle als Milch-, Lammfleisch- beziehungsweise Hammelfleisch-, Woll- und Schaffelllieferant.

Auf der Welt gab es 2018 1,2 Mrd. Schafe, wovon ca. 50 Prozent in Asien lebten. In Afrika waren etwa 30 Prozent beheimatet und in Europa ungefähr 10 Prozent. Der Rest verteilte sich auf Ozeanien und Amerika.

In Europa lebten in Großbritannien mit zirka 33 Mio. Tieren im Jahre 2018 die meisten Schafe. Im Vergleich spielte Deutschland mit 1,6 Mio. Tieren 2018 eine geringere Rolle. Die Schafbestände in der EU sinken in den letzten Jahren stetig, was auf die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik und die Entkopplung der Prämien von der Produktion zurückgeführt wird.

Betrachtet man die beiden wichtigsten Produktionsrichtungen, Fleisch und Wolle, fällt auf, dass Asien vor allem Wolle erzeugt und Europa Fleisch. Neuseeland nimmt hinsichtlich der Produktivität sowohl beim Fleisch als auch bei der Wolle eine Spitzenstellung ein. Afrika hat eine geringe Produktivität; dort werden aber vermehrt Rassen gehalten, die für die Haar- bzw. Pelzproduktion gezüchtet wurden.

In Deutschland überwiegt die standortgebundene Schafhaltung. 1994 wurden über 34 Prozent des Bestandes auf gehalten. Die Herden, die das Bild in der Öffentlichkeit prägen, die Wanderherden und die Deichschäferei hatten 1994 einen Anteil von 15,7 bzw. 4 Prozent.

Die Schafhaltung stellte in vielen Kulturen, besonders im Mittelmeerbereich, eine häufige Form der Landwirtschaft dar. Das Schaf hatte eine fundamentale Bedeutung in den alten Wirtschaftssystemen und diente lebend als Lieferant für Wolle und Milch, mit Milchprodukten wie Joghurt, Kefir und Schafkäse, sowie das geschlachtete Tier als Fleisch- und Fell-Lieferant. Schafe liefern beispielsweise auch das Rohmaterial für Leime, Kerzen und Seife (Talg) und kosmetische Produkte, der Darm wird bei der Wurstherstellung und zum Bespannen von Tennisschlägern verwendet, der Schafskot liefert hochwertigen Dünger.

In Europa werden überwiegend intensiv genutzte Rassen gehalten, die der Fleischerzeugung dienen. Die Lämmermast ist damit der wichtigste Zweig der Schafhaltung. Das war nicht immer so: Schafe wurden in Deutschland bis Anfang der 1950er Jahre vor allem auf den Wollertrag gezüchtet. Durch die Verdrängung der Schafwolle durch Baumwolle und chemische Fasern ist seitdem ein starkes Umschwenken der Zuchtrichtung festzustellen. Galt bis dahin, dass die Wolle etwa 90 Prozent und die Lämmer etwa zehn Prozent des wirtschaftlichen Ertrags liefern, hat sich das Verhältnis inzwischen umgekehrt. Erhielt man 1950 für ein Kilogramm Wolle noch 4,50 DM (2,30 €), so liegt der Preis heutzutage – unter Schwankungen – bei 0,50 bis 0,75 € pro Kilogramm. Neben der Züchtung auf Wolle gibt es noch die Züchtung auf Milchleistung wie zum Beispiel beim Ostfriesischen Milchschaf oder auf das Fell (Lämmer des Karakulschafes) und Fleisch.

In Deutschland werden die extensiven Schafrassen zur Landschaftspflege eingesetzt. Sie erhält Grünflächen oder Landschaftsformen wie die Heide in ihrer Form und Funktion. Ohne die Schafe würden diese Landschaften versteppen bzw. verwalden. Eine besondere Funktion besitzen Schafe beim Schutz von Deichen. Nicht nur verhindern sie eine Versteppung, durch ihren Tritt festigen sie den Untergrund und leisten einen direkten Beitrag gegen einen möglichen Deichbruch. Für diese Ökosystemleistungen werden Schäfer oft über Fördermittel des Naturschutzes vergütet, der Erlös der Schafsprodukte tritt dann in den Hintergrund.

Das Hausschwein (lat. Sus scrofa domesticus) ist die domestizierte (in menschliche Haltung genommene) Form des Wildschweins und bildet mit ihm eine einzige Art. Es gehört damit zur Familie der Echten Schweine aus der Ordnung der Paarhufer. In einigen Teilen der Welt gibt es freilebende Schweinepopulationen, die aus verwilderten Hausschweinen hervorgingen. Schweine sind Allesfresser; sie fressen sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung.

Das Hausschwein ist eines der am frühesten domestizierten Haustiere in der menschlichen Zivilisationsgeschichte und wird seit vermutlich 9000 Jahren zur Fleischerzeugung gehalten. In Europa und Ostasien ist Schweinefleisch die am häufigsten gegessene Fleischsorte. Die Domestizierung erfolgte in unterschiedlichen Weltregionen unabhängig voneinander.

Weitere Informationen:

Zu dt. Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte; Qualitätswerkzeug, das für Produktion von und Umgang mit Lebensmitteln konzipiert wurde. Es ist klar strukturiert und auf präventive Maßnahmen ausgerichtet. Das Konzept dient der Vermeidung von Gefahren im Zusammenhang mit Lebensmitteln, die zu einer Erkrankung oder Verletzung von Konsumenten führen können.

Das HACCP-Konzept wird als Instrument benutzt, um die kritischen Punkte eines Prozesses und damit die Festlegung bestimmter Kontrollen in der Lebens- und Futtermittelbranche zu ermitteln sowie deren Einhaltung zu dokumentieren. HACCP wird im Codex Alimentarius definiert und gilt mittlerweile als weltweit akzeptiertes Konzept zur Risikobeherrschung, das sowohl in staatlichen Kontroll- als auch privatwirtschaftlichen Zertifizierungssystemen vorausgesetzt wird.

Landwirtschaftlicher Großbetrieb (span. hacienda) in von früherer spanischer Kolonialherrschaft beeinflussten Gebieten. Ihre volle Entfaltung erlangte die Hazienda im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Hazienda-Wirtschaft war ein System zur Sicherung des Monopols am Boden und der zu seiner Bewirtschaftung erforderlichen Arbeitskräfte. Sie diente vornehmlich dem sozialen Ansehen der Besitzer, dem hacendado, während das Produktionsmotiv und die Absicht, materielle Gewinne zu erwirtschaften, zweitrangig war. Lediglich lokale Märkte wurden beliefert. Die Produktionsziele waren regional recht unterschiedlich, wobei es sich häufig um Betriebe mit Viehhaltung, aber auch um solche mit Ackerbau oder Dauerkulturen handelte. Die Arbeitskräfte erhielten eine kleine Parzelle zur Subsistenzwirtschaft. Sie waren verpflichtet, als Gegenleistung drei bis fünf Tage in der Woche für den Grundherrn zu arbeiten, der sich selbst die besten Böden vorbehielt.

Die Größe einer Hazienda variierte regional stark, konnte aber eine Fläche von mehreren tausend Hektar umfassen. Ein Teil des Grundbesitzes wurde oft verpachtet, andere Stücke wurden der Brache überlassen. Im Regelfall war der Besitzer stadtsässig und übertrug die Betriebsführung einem Verwalter, blieb aber zusammen mit seiner Familie zentrale Autorität (Absentismus). Die Besitzer waren fast ausschließlich Spanier und Kreolen und in selten Fällen Mischlinge.

Der Begriff Hazienda ist ungenau, bezieht sich aber gewöhnlich auf Landgüter von beträchtlicher Größe. Kleinere Besitztümer wurden estancia (Estanzia) oder rancho genannt. Der traditionelle Typus der Hacienda war vor allem in Mexiko und Bolivien vor den Revolutionen anzutreffen, ebenso in Chile und Peru vor 1970. Heute ist er nur noch vereinzelt in besonders wenig entwickelten Gebieten (z.B. in Kolumbien und Ecuador) vorhanden. Die brasilianische Entsprechung der Hacienda ist die Fazenda.

Neben der Landbewirtschaftung gab es auch Haziendas mit Bergwerken oder Fabriken. Viele Haziendas kombinierten diese Produktionszweige.

In den letzten Jahrzehnten benutzt man den Begriff in den USA zur Kennzeichnung eines Architekturstils im Zusammenhang mit den früheren Herrenhäusern.

Das Haziendasystem mit seinem großen Landbesitz bestand in Argentinien, Mexiko, Chile, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Neugranada und Peru. Ein ähnliches System bestand in kleinerem Umfang in Puerto Rico und auf den Philippinen. In dem Archipelstaat hat eine mächtige Klasse von Großgrundbesitzern (Kaziken) bis heute eine dominante Position in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wenngleich seit 1972 Reformen initiiert wurden, um die extreme Landkonzentration sowie die damit verbundene Ausbeutung der Landbevölkerung zu mildern und so die Gefahr revolutionärer Bauernaufstände zu unterbinden.

Durch die Konquista fiel im 16. Jahrhundert ein Großteil des Landes in Mittel- und Südamerika an die kastilische und portugiesische Krone, die wiederum die Konquistadoren zeitlich beschränkt mit den Tributen (encomienda) indigener Gemeinden belohnten. Zusätzlich wurde im Folgenden durch Schenkungen, illegale Besetzungen und dubiose Geschäfte immer mehr Land an Konquistadoren und Siedler verteilt. Dies wurde durch den drastischen Rückgang der indigenen Bevölkerung im 16. und 17. Jahrhundert begünstigt und gerade encomenderos gründeten daraufhin häufig Haziendas. Durch die Enteignung und Privatisierung kirchlicher Güter vergrößerte sich der Großgrundbesitz in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein weiteres Mal. Auch durch technologische Entwicklungen, sowohl durch bessere Marktanbindung als auch durch bessere Produktionstechnologien, wurde die Expansion erleichtert.

Strukturelle Eigenschaften waren die Beherrschung der Märkte, der Böden und Wasservorkommen und der Arbeitskräfte durch die Hazienda und ihre Eigentümer in ihrer Umgebung, wobei andere Merkmale wie die hauptsächlich produzierten Produkte oder die Betriebsorganisation variierten. Während ihre Form vom 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts stabil blieb, näherte sie sich dann wegen besserer Anbindung an die (überregionalen) Märkte der Plantage an. Diese, sowie die Viehzucht-Haziendas im heutigen Argentinien und Uruguay, waren exportorientiert und größtenteils in den Regionen der Atlantikküsten Amerikas gelegen. Die Hochland-Haziendas produzierten Getreide und Vieh für nahegelegene Bergwerkszentren und spanische Kolonialstädte. Aufgrund der hohen Transportkosten in den gebirgigen Gegenden Amerikas blieben sie auf regionale Märkte beschränkt, eine Ausnahme war z. B. der Wollexport nach Europa ab den 1830er Jahren.

Lange war die Hazienda ein relativ abgeschlossenes soziales System, deren Bewohner nur sehr wenig Kontakt zur Außenwelt hatten. Viele Eigentümer der Haziendas zählten aufgrund ihrer Einkünfte zu den regionalen und nationalen Eliten.

(s. a. Estancia, Latifundium, Plantage)

Hecken als Elemente der Flur setzen sich aus verschiedenen Bäumen und Sträuchern und ergänzend aus ein- und mehrjährigen krautigen Pflanzen und Gräsern zusammen. Sie verlaufen mehr oder weniger durchgehend und linienförmig (gebüschreiche Gehölzstreifen). In der Regel besitzen sie am Boden eine Breite zwischen 2 und 15 Metern.

In "Strauchhecken" bestimmen strauchförmig wachsende Holzgewächse die Silhouette der Hecke. Häufig sind darin Holunder, Hasel und Hainbuche aber auch Dornensträucher wie Weißdorn, Schlehen, Brombeere, Himbeere und Wildrosen. Voraussetzung des strauchförmigen Wuchses ist ein gelegentliches Auf-den-Stock-setzen oder Zurückschneiden, z.B. im 5-15jährigen, niederwaldartigen Umtrieb.

"Baumhecken" werden im Gegensatz zu Strauchhecken von mehr oder weniger dichten meist unregelmäßigen Baumreihen gebildet. In ihnen kommen vor allem Baumarten mit hoher Ausschlagfähigkeit vor wie Ahorn, Linde, Esche, Hainbuche, Eberesche, Espe, Birke u.a., die früher in einem mittelwaldartigen Umtrieb genutzt wurden: das Unterholz vor allem für die Brenn- und Flechtholzgewinnung, das Oberholz als Starkholz. Nach Aufgabe der Nutzung entwickelten sich viele von ihnen im Laufe der Zeit zu reinen Baumreihen.

Hecken lassen sich auch nach ihrer Größe einteilen:

Ferner unterscheidet man verschiedene Sonderformen, die nach ihrer Funktion oder Morphologie benannt sind, und die zum Teil typisch für bestimmte Regionen sind (z. B. Wallhecken, Flechthecken, Baumhage, Windschutzhecken, Schichtholzhecken, subspontane Hecken usw.).

Hecken können gezielt vom Menschen z.B. zur Feldabgrenzung angelegt, aber auch spontan durch Sukzession entstanden sein. Zunächst dienten Hecken dem Menschen zur Abgrenzung der eigenen Grundstücke („Hecke“ abgeleitet von althochdeutsch „Hag“ = Zaun) , zum Ausschluss des Weideviehs von den Äckern bzw. zum Einschluss des Weideviehs auf bestimmten Parzellen. Des weiteren lieferten Hecken Brenn- und Bauhholz, Beeren und Blätter. Insbesondere zur Versorgung mit Brennholz, aber auch um die Hecken dicht zu halten, wurden diese in regelmäßigen Abständen (8 – 15 Jahre) abschnittsweise „auf den Stock gesetzt“. Im 20. Jahrhundert wurden Hecken dann auch als Wind- und Erosionsschutz zur Ertragssteigerung zwischen Äckern gepflanzt. Sie werden mehr oder weniger regelmäßig durch Pflegemaßnahmen in einem bestimmten erwünschten Zustand erhalten oder auch zur Pflege der traditionellen Kulturlandschaft neu angelegt.

So verleihen Hecken heute noch manchen Landstrichen eine ganz eigene Prägung, wie z.B. die Knicks in Schleswig-Holstein, das Monschauer Heckenland, die Bocage-Landschaften Westfrankreichs oder auch (wie der Name schon sagt) das „Heckengäu“ in Baden-Württemberg.

In den wenigen Fluren, die unversehrt von der Bereinigung durch die moderne Agrarindustrie geblieben sind, bilden Hecken netzartig verbundene Grünzüge. Darin sind Äcker und Wiesen in buntem Wechsel eingebettet.

Hecken zählen zu den sogenannten Grenzbiotopen. Das sind Lebensräume, in denen die Arten verschiedener Biotoptypen aufeinandertreffen und sich zu besonders reichen Gemeinschaften verbinden. Im Fall der Hecken sind dies Arten von Wald und Wiese bzw. Acker.

Hecken haben nicht nur erhaltenswerte historische Kulturelemente, sondern insbesondere aus der naturschutzfachlichen Sicht sind sie von allergrößter Bedeutung. Dazu kommt ihre bodenkonservierende Funktion in winderosionsgefährdeten Gebieten.

Von der Wortbedeutung her hatten Hecken oder Hage ursprünglich wohl vor allem die Funktion, Saatfelder vor Weidevieh und Wild zu schützen oder Viehherden zusammenzuhalten: Das germanische Wort "hagh" bedeutet "einfassen". Die bis ins 19. Jh. übliche kollektive Weidenutzung der Allmenden setzte lebende Zäune (Hecken) geradezu zwingend voraus, denn sie mussten dauerhaft von den bestellten Äckern der Dorflur abgetrennt werden. Solche Zaunhecken wird man aktiv beschnitten, verflochten und wohl auch angepflanzt haben. Vermutlich ist nur noch ein sehr geringer Teil dieser einst weit verbreiteten Grenzhecken zwischen Gemeiner Weide, Triftwegen und Ackerflur erhalten geblieben. Der größte Teil ist bei den Gemeinheitsteilungen und Flurbereinigungen (Separationen) des 19. Jahrhunderts beseitigt worden.

(s. a. Bocage-Landschaft, Knick, Lesesteinhecke)

Hecken, Feldgehölze und Feldraine in der landwirtschaftlichen Flur sind keine zufälligen Bestandteile unsere Kulturlandschaft. Sie konnten sich auf schlecht nutzbaren Flächen als wertvolle Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt halten oder neu entwickeln.

Die drei Elemente umschließen Gärten und trennen Weiden von Ackerland, markieren Besitzgrenzen und sichern natürliche Geländekanten. Auf Lesesteinriegeln und künstlichen Böschungen, die sich durch Bewirtschaftung bildeten, konnten sie sich ebenfalls entwickeln. Sie sind also durch die landwirtschaftliche Nutzung entstanden. Ihre Ausdehnung, ihr Verlauf und ihre Größe entwickelten sich in Abhängigkeit von der Bewirtschaftung.

Daraus ergibt sich ihre heutige Gefährdung. Die Technisierung und Rationalisierung in der Landwirtschaft, bislang billige Rohstoffe und die Abwendung vom Selbstversorgungsprinzip ließen Hecken, Feldgehölze und Feldraine zu unproduktiven Bestandteilen werden, die oftmals ersatzlos beseitigt wurden.

Wo es im Jahre 1877 in Deutschland 133,4 m Hecke pro ha gab, waren es 1954 noch 93,75 m und 1979 nur noch 29,1 m. In Großbritannien förderte die staatliche Politik die Vernichtung von etwa 200.000 km Hecke.

Zunehmende Einsicht in die Bedeutung der drei Landschaftselemente tragen heute zu ihrem Erhalt und z.T. ihrer Wiederanlage bei.

Über diese direkten Nutzungen hinaus erfüllen Hecken, Feldgehölze und Feldraine weitere Aufgaben, die für die pflanzliche Produktion, den Naturhaushalt und das Landschaftsbild von Bedeutung sind. Hierzu gehören:

Quelle: Basedow 1990

Weitere Informationen:

Das Heckengäu ist eine ländlich geprägte Region in den baden-württembergischen Landkreisen Böblingen, Calw, Ludwigsburg und Enzkreis, die sich durch eine hügelige, stark landwirtschaftlich genutzte Landschaft auszeichnet.

Es bildet ein von Norden nach Süden über 50 km langgezogenes Band, das von Vaihingen an der Enz im Norden bis Haiterbach im Süden reicht. Im Westen grenzt es an den Nordschwarzwald und im Osten an das Korngäu und Strohgäu, den Glemswald sowie an den Schönbuch. Zusammen mit Korn-, Stroh- und Zabergäu bildet es das baden-württembergische Gäu.

Für das Heckengäu im Oberen Muschelkalk ist ein Wechsel von flachgründigen, steinigen Kalksteinböden mit mittel- und teils tiefgründigen Lehmböden prägend. Jahrhundertelang haben die Menschen Kalkschutt von den Äckern gelesen und entlang der Grundstücksgrenzen abgelagert. An den so entstandenen Lesesteinriegeln, an Hangkanten und anderen unbewirtschafteten Stellen haben sich Hecken angesiedelt, die dem Heckengäu den Charakter und den Namen gegeben haben. Die im östlichen Kreis Calw typischen Schlehenhecken geben der dortigen Region auch den Namen „Schlehengäu“.

Die kargen Kuppen und Hangkanten wurden auch als „Teufels Hirnschale“ bezeichnet und werden seit Jahrhunderten und teilweise heute noch als Schafweiden genutzt. Zeugen der Schafbeweidung sind auf diesen ökologisch wichtigen Magerrasen und Halbmagerrasen der Wacholder, die Zypressenwolfsmilch und die Silberdistel.

Die Landschaft des Heckengäus ist aufgrund der Geologie kleingliedrig strukturiert und daher sehr abwechslungsreich. Als Sträucher sind neben Schlehe, Weißdorn und Heckenrose auch Liguster, Hartriegel, Heckenkirsche und Hasel häufig anzutreffen. Feldgehölze werden von Wildkirsche, Feldahorn, Forche und Eiche geprägt. Mit einem geringen Waldanteil liegt das Heckengäu deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Um die Dörfer und Städte herum haben sich im Heckengäu oftmals noch ausgedehnte Obstwiesen erhalten. Diese binden die Ortschaften harmonisch in die Landschaft ein und bieten zudem eine Fülle gesunder Früchte. Obstwiesen sind zugleich biologische Pufferzonen – nämlich Rückzugs- und Ausweichquartiere für Pflanzen und Tiere zwischen Siedlungsraum und Feldflur.

Bei den Gäulandschaften handelt es sich um Altsiedelland, bei der Landschaft des Nordschwarzwaldes um Jungsiedelland. Typische Böden sind Rendzinen, in Geländemulden finden sich jedoch auch Lößauflagen, aus denen sich Parabraunerden bilden können. Die daraus resultierende landwirtschaftliche Nutzung durch Ackerbau, Weidewirtschaft und Obstbau prägt das Landschaftsbild. So finden sich im Heckengäu Wacholderheiden, Streuobstwiesen sowie Feldhecken.

Natürlich und/oder anthropogen bedingte Landschaft mit einer mehr oder weniger lockeren Strauch- bis Zwergstrauchformation auf gewöhnlich armen Standorten. Charakterpflanze ist das Heidekraut (Calluna vulgaris). Klimatisch bedingt kann Heide beispielsweise im nordatlantischen Bereich, am Übergang vom Wald zur Steppe im kontinentalen Bereich, oder an den oberen Waldgrenzen im Hochgebirge auftreten. Als Kulturlandschaft tritt Heide auf, wenn die Holzgewächse durch verschiedene Formen der Landnutzung niedrig gehalten werden.

In der Jungsteinzeit vor ca. 5.000 Jahren entstanden beispielsweise die ersten Calluna-Heiden NW-Deutschlands. Sie besaßen um 1800 ihre größte Ausdehnung. Noch 1832 war etwa die Hälfte des heutigen Niedersachsens Heide.

Heute gilt die nur in kleinen Resten erhaltene Heidelandschaft NW-Deutschlands als Museumslandschaft, die Zeugnis gibt über vorindustrielle Lebens- und Kulturformen.

(s. a. Plaggen, Plaggenesch)

Das Heidekraut (Calluna vulgaris), auch Besenheide genannt, ist die einzige Art der monotypischen Pflanzengattung Calluna, die zur Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae) gehört. Sie ist eine prägende Pflanzenart der Heidelandschaft. Die Besenheide ist Blume des Jahres 2019.

Heidekraut ist ein 20–100 cm hoher, immergrüner Zwergstrauch mit niederliegenden Sprossen und kleinen, lineal-lanzettlichen, 4zeilig angeordneten Blättern an aufstrebenden, reichverästelten Zweigen. Die in reichblütigen, einseitswendigen Trauben stehenden 4zähligen, bleibenden Blüten besitzen eine hellviolettrosa Blütenkrone und doppelt so lange, strohartige Kelchblätter gleicher Farbe.