Pacht

Die hier relevante Landpacht ist nach der gesetzlichen Definition des § 585 S. 1 BGB die Verpachtung eines Grundstücks mit oder ohne die der Bewirtschaftung dienenden Wohn- und Wirtschaftsgebäude zur landwirtschaftlichen Nutzung.

Der Pachtvertrag ist ein schuldrechtlicher gegenseitiger Vertrag, durch den sich der Verpächter gegen Zahlung des vereinbarten Pachtzinses verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch des verpachteten Gegenstands (z.B. landwirtschaftlichen Betriebs oder Grundstückes) und den Genuss der bei ordnungsmäßiger Wirtschaft anfallenden Früchte zu gewähren. Auch die Überlassung eines Rechtes (z.B. Jagdrecht) kann Gegenstand eines Pachtvertrages sein. Von der Miete unterscheidet sich die Pacht dadurch, dass sie nicht allein den Gebrauch, sondern auch die Nutzung gewährt (z.B. Ernteertrag eines verpachteten Hofes). Pachtlandanteile sind vor allem in Gebieten mit Real(erb)teilung stark vertreten.

Nach der Art des Gegenstandes unterscheidet man z.B. Hofpacht, Parzellenpacht, Viehpacht sowie einzelne Nutzungsrechte (an Obstbäumen, die Schafhut an abgeernteten Feldern, das Jagdrecht) und nach der Art der Gegenleistung z.B. Geldpacht und Naturalpacht. Die Pacht kann vererbt (Erbpacht) werden oder zeitlich begrenzt (Zeitpacht) sein. Neben der direkten Pacht gibt es vor allem im Orient Formen der Unterverpachtung. Durch sie entstehen hohe Belastungen für den Endpächter, da er Abgaben sowohl an den Eigentümer, wie auch an einen oder mehrere Zwischenpächter entrichten muß. Bei der Teilpacht (métayage, mezzadria) ist der Zins nicht fest, sondern er wird als eine vereinbarte Quote vom Rohertrag erhoben. Diese kann zwischen 20 und 80 % variieren, je nachdem, welche Produktionsfaktoren der Verpächter zur Verfügung stellt. Sie ist heute noch in den romanischen Ländern Europas und ihren ehemaligen Kolonialgebieten sowie im Orient verbreitet. Die Arbeitspacht, bei der der Zins durch festgelegte Arbeitsleistungen auf dem Hof des Verpächters abgeleistet wird, ist weltweit verbreitet. In Westfalen und Oldenburg war bis in die jüngste Vergangenheit das Heuerlingswesen anzutreffen.

In den alten Bundesländern gab es 1997 rund 5,573 Mio ha, 1991 rund 4,993 Mio. ha, 1989 rund 4,489 Mio. ha und 1979 rund 3,654 Mio. ha gepachtete landwirtschaftlich genutzte Fläche in den landwirtschaftlichen Betrieben. Das entsprach einem Anteil an der gesamten LF von 48,2 % (1997), 42,5 % (1991), 38,1 % (1989) und 30,4 % (1979). Der größte Teil der Betriebe bewirtschaftete sowohl eigene als auch zugepachtete Flächen.

Im Jahr 2020 bewirtschafteten die insgesamt 262 800 landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von 16,60 Millionen Hektar. Hiervon entfielen 9,97 Millionen Hektar (60 %) auf Pachtflächen, 6,34 Millionen Hektar (38 %) auf selbstbewirtschaftete Eigenflächen sowie 271 500 Hektar (2 %) auf Flächen, die den Betrieben unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden.

In den tendenziell größeren Betrieben Ostdeutschlands war der Pachtflächenanteil in 2020 mit 68 % deutlich größer als in Westdeutschland (56 %). Bei der Landwirtschaftszählung 2010 war dieser Unterschied mit 74 % Pachtanteil im Osten und 53 % im Westen noch stärker ausgeprägt. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil der eigenen selbstbewirtschafteten Fläche in Ostdeutschland von 25 % auf 31 % gestiegen, während in Westdeutschland diese Quote um 4 Prozentpunkte auf 42 % gesunken ist.

Pachtpreise deutlich gestiegen

Im Jahr 2020 betrug das jährliche Pachtentgelt je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche bundesweit durchschnittlich 329 Euro. Das entspricht einem Anstieg um 62 %. gegenüber 2010 (203 Euro). Je Hektar Ackerland mussten 2020 durchschnittlich 375 Euro gezahlt werden (2010: 228 Euro, +64 %), für Dauergrünland 198 Euro (2010: 129 Euro, +53 %).

Eine noch stärkere Steigerung war bei Neupachtungen oder Pachtpreisänderungen in den letzten zehn Jahren zu beobachten. Hier wurde gegenüber 2010 ein Anstieg der Pachtentgelte um 79 % auf 425 Euro je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche festgestellt.

Betrachtet man den Pachtpreis bezogen auf die Größe der Betriebe, stechen die Betriebe mit weniger als 5 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche besonders heraus: In dieser Gruppe befinden sich überwiegend spezialisierte Gartenbau-, Obstbau- und Weinbaubetriebe, die meist nur kleine Flächen mit Sonderkulturen bewirtschaften, welche sich durch eine hohe Wertschöpfung auszeichnen. Werden deren gezahlte Pachtentgelte auf einen Hektar umgerechnet, ergibt sich ein überdurchschnittlich hoher Wert von 963 Euro je Hektar.

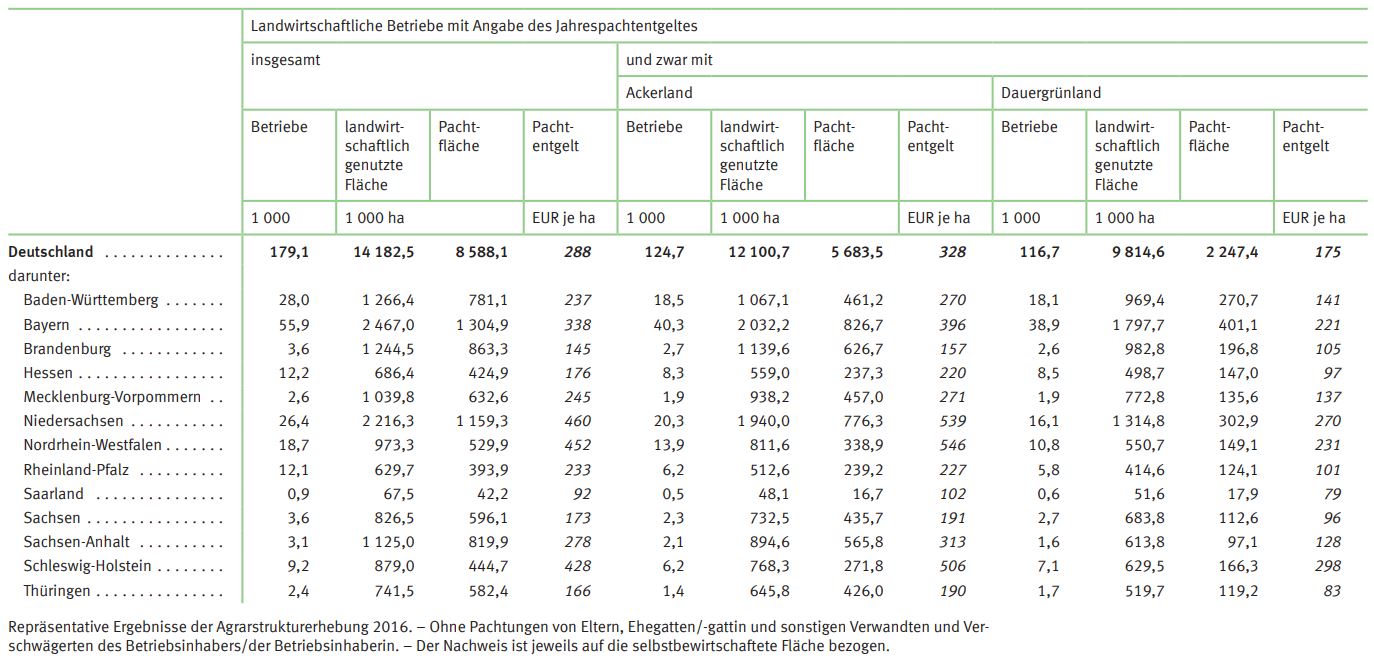

Die folgende Tabelle informiert über die Situation im Jahr 2016.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2019

Etwa 43 % der Agrarflächen in der EU sind gepachtet. Besonders hoch sind die Pachtflächenanteile in der Slowakei und in Frankreich mit nahezu 80 %. Aber auch in Deutschland liegt der Pachtflächenanteil (60 %) deutlich über dem EU-Durchschnitt. In den letzten Jahren ist der Pachtflächenanteil in vielen Ländern weiter angestiegen.

Weitere Informationen: