Ackerland

In Deutschland alle Flächen, die in die Fruchtfolge einbezogen sind, einschließlich Hopfen und Tabak, Gemüse, Erdbeeren, Zierpflanzen und sonstige Gartengewächse im feldmäßigen Anbau und im Erwerbsgartenbau (auch unter Glas). Auch Ackerflächen mit Obstbäumen zählen zum Ackerland, sofern die Ackerfrüchte die Hauptnutzung darstellen; andernfalls zählen diese Flächen zu den Obstanlagen und werden unter den Dauerkulturen nachgewiesen. Ferner werden dazu gerechnet die Schwarzbrache innerhalb der Fruchtfolge und als Gründüngung zum Unterpflügen bestimmte Fruchtarten, soweit sie nicht als Zwischenfrüchte angebaut werden, sowie vorübergehend stillgelegte Ackerflächen.

Weltweit gesehen umfasste 1993 das Ackerland 13,43 Mio. km², dies sind 9,7 % der Landfläche. Im wesentlichen basiert die Ernährung der Menschheit auf dieser Fläche.

Bei FAOSTAT sind diejenigen Flächen als Ackerland (arable land) klassifiziert, die temporär für landwirtschaftliche Nutzpflanzen, für Weiden zum Mähen, für Grünland oder für Gemüsegärten erschlossen werden oder weniger als 5 Jahre brach liegen. Stillgelegte Flächen (engl. abandoned land), die aus dem Wanderfeldbau (engl. shifting cultivation) stammen, werden nicht dazugezählt und sind somit nach den Klassifikationskriterien der FAOSTAT keine Landwirtschaftsflächen.

In der deutschen Agrarstatistik ist der Begriff Ackerfläche synonym. Bei internationalen Vergleichen ist zu beachten, dass die Begriffsabgrenzungen sehr unterschiedlich sind. Im Jahr 2016 blieb die Fläche, die in Deutschland als Ackerland genutzt wird, mit 11,8 Millionen Hektar im Vergleich zu den Vorjahren konstant.

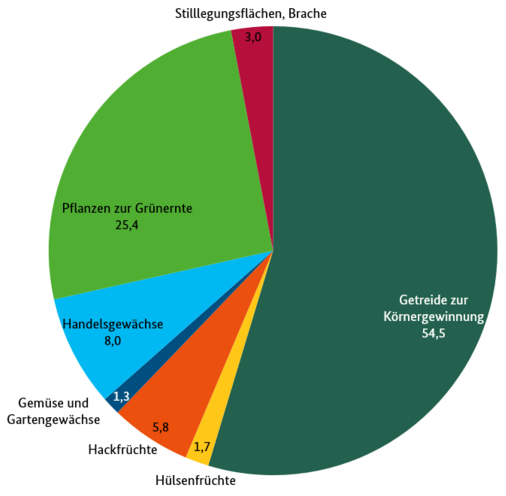

Quelle: Statistisches Bundesamt

Die Ackerlandfläche lag 2019 bei insgesamt 11.714 Tausend ha. Davon wurden: 380 Tausend ha (54,5%) für den Anbau von Getreide zur Körnergewinnung (Weichweizen, Dinkel und Hartweizen), Roggen, Wintermenggetreide, Gerste, Hafer, Sommermenggetreide, Körnermais, Sorghum, Triticale und sonstigem Getreide wie Buchweizen, Hirse, Kanariensaat), 196 Tausend ha (1,7%) für den Anbau von Hülsenfrüchte 684 Tausend ha (5,8%) für den Anbau von Hackfrüchten, 147 Tausend ha (1,3%) für den Anbau von Gemüse und Gartengewächsen (auf Ackerland), 937 Tausend ha (8 %) für den Anbau von Handelsgewächsen, 976 Tausend ha (25,4 %) für den Anbau von Pflanzen zur Grünernte (Ackerwiesen und -weiden, die weniger als fünf Jahre dieselbe Ackerfläche beanspruchen) und grün geerntete Pflanzen (z. B. Silomais, Getreide zur Ganzpflanzenernte, Leguminosen), 350 Tausend ha (3%) als Stilllegungsflächen und Brache genutzt.

Flächenkonkurrenz

In Deutschland konkurrieren Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz, Siedlung, Verkehr, Industrie und sonstige Infrastruktur um Bodenflächen. Seit der Finanzkrise 2007 gibt es erhebliche spekulative Tendenzen bei Agrarimmobilien.

Als Folge werden die für die Landwirtschaft verfügbaren Flächen immer weniger und teurer. So ging die Agrarfläche zwischen 1993 und 2017 um 1,3 Millionen Hektar zurück. Lag der Kaufpreis für ein landwirtschaftliches Grundstück 2005 noch im Schnitt bei 8.692 Euro je Hektar, musste ein Käufer 2018 für einen Hektar im Schnitt 25.485 Euro zahlen – ein Plus von 193 Prozent. Zeitgleich stiegen die Preise für gepachtete Flächen stark an.

Die Konkurrenz von Finanzinvestorinnen und -investoren und steigenden Pachten stellen aktive ortsansässige Landwirtinnen und Landwirte vor große Probleme. Außerlandwirtschaftliche Bodeneigentümer sind die großen Gewinner auf dem Bodenmarkt, aktive Landwirtinnen und Landwirte sind die Verlierer:

- Sie können, anders als außerlandwirtschaftliche Investorinnen und Finanzinvestoren, die aktuellen Kaufpreise unter betriebswirtschaftlichen Aspekten kaum mehr bezahlen. Denn die Preise stehen in keinem Verhältnis mehr zu den aus der Landwirtschaft erzielbaren Erlösen. Gleiches ist bei den Pachten zu beobachten.

- Gerade Junglandwirte und Existenzgründerinnen haben kaum noch Zugang zu bezahlbaren Agrarflächen. Das gefährdet die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft in Deutschland.

- Über die Hälfte der Agrarfläche Deutschlands gehört Nichtlandwirtinnen und Nichtlandwirten. Diese profitieren von den gestiegenen Bodenwerten.

- Gleichzeitig erhöhen die Verpächterinnen und Verpächter die Pachtpreise fortlaufend, wobei ein erheblicher Teil von ihnen die gesetzliche Preismissbrauchskontrolle gesetzeswidrig umgeht.

Weitere Informationen: