Klimawirkung der Landwirtschaft (Deutschland)

Die Landwirtschaft in Deutschland trägt maßgeblich zur Emission klimaschädlicher Gase bei. Dafür verantwortlich sind vor allem Methan-Emissionen aus der Tierhaltung, das Ausbringen von Wirtschaftsdünger (Gülle, Festmist) sowie Lachgas-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als Folge der Stickstoffdüngung (mineralisch und organisch).

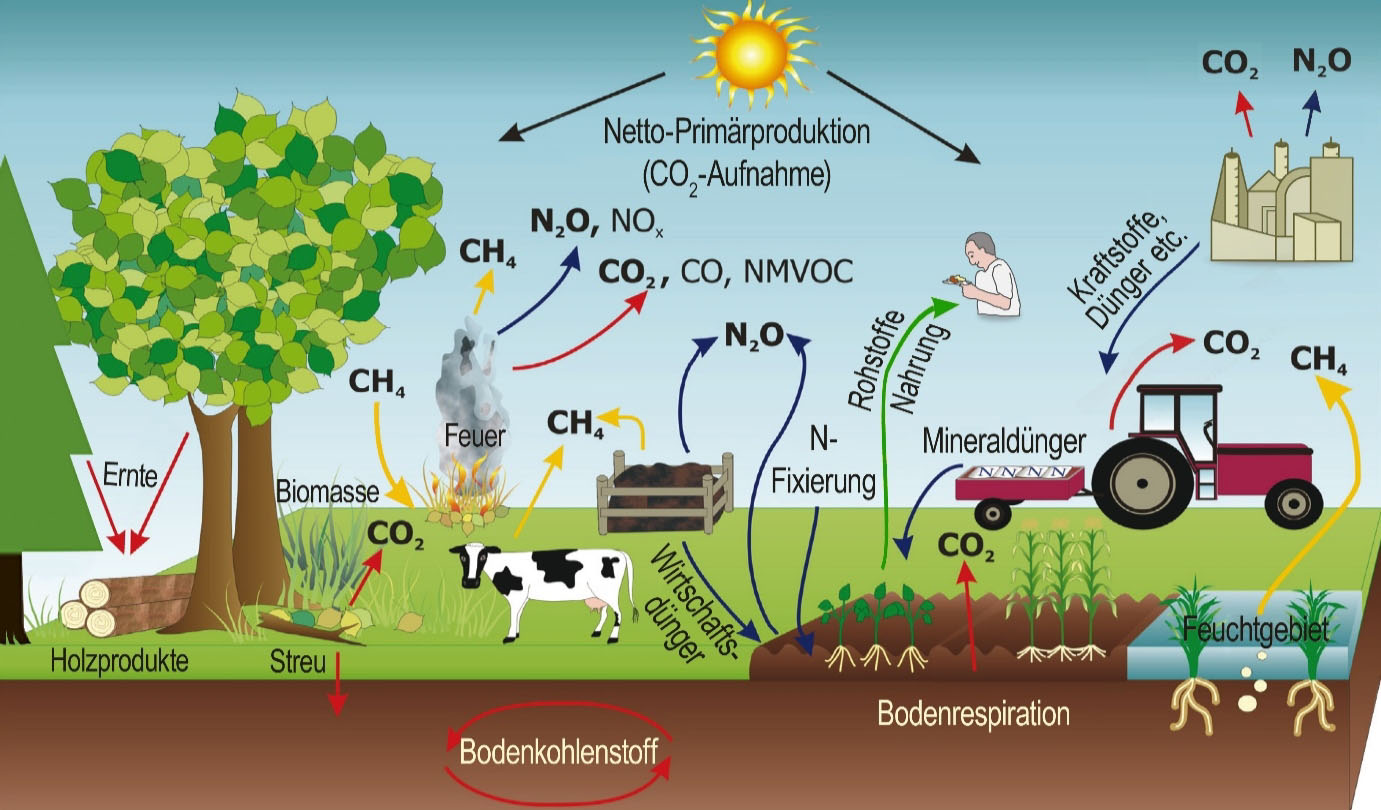

Die wichtigsten Treibhausgase insgesamt, auch in landwirtschaftlich genutzten Ökosystemen, sind Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Wie die folgende Abbildung zeigt, treten diese bei der Landwirtschaft insbesondere in Zusammenhang mit der Wiederkäuerhaltung (Fermentation), Düngung und Nutzung organischer Böden auf. Die längerfristige Festlegung von Kohlenstoff findet sowohl im Boden als auch in der oberirdischen Biomasse (insbesondere Holz) sowie Holzprodukten statt. In Deutschland stellen die Wälder aufgrund dieser Festlegungsprozesse gegenwärtig eine Kohlenstoffsenke dar, obwohl es auf globaler Ebene aufgrund der Rodung von Wäldern Netto-THG-Emissionen aus dem Forstsektor gibt.

Wichtige Treibhausgase und Prozesse

land- und forstwirtschaftlich genutzter Ökosysteme

Die wichtigsten Treibhausgase insgesamt, auch in landwirtschaftlich genutzten Ökosystemen, sind Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Wie die Abbildung zeigt, treten diese bei der Landwirtschaft insbesondere in Zusammenhang mit der Wiederkäuerhaltung (Fermentation), Düngung und Nutzung organischer Böden auf.

Quelle: BMEL

Agrarprodukte, beispielsweise Lebensmittel verursachen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der landwirtschaftlichen Produktion einschließlich des vorgelagerten Bereichs über verschiedene Verarbeiter, Vermarkter und den Einzelhandel bis zum Endverbraucher Treibhausgasemissionen. Von diesen wird lediglich der Anteil, der nach dem Kauf des Lebensmittels entsteht, vom Verbraucher direkt verursacht. Betrachtet man den Konsum von Lebensmitteln mit dem Ziel, damit einhergehende Treibhausgasemissionen zu verringern, werden jedoch nicht nur diese direkt verursachten THG-Emissionen – z. B. bei der Erledigung der Einkaufswege, der Kühlung oder der Zubereitung der Lebensmittel im Haushalt – in den Blick genommen. Betrachtet werden zudem die vom Verbraucher indirekt verursachten Emissionen, also die, die aus der Produktion und Verarbeitung bis zur Ladentheke entstehen.

Emissionen aus der Landwirtschaft im Jahr 2014

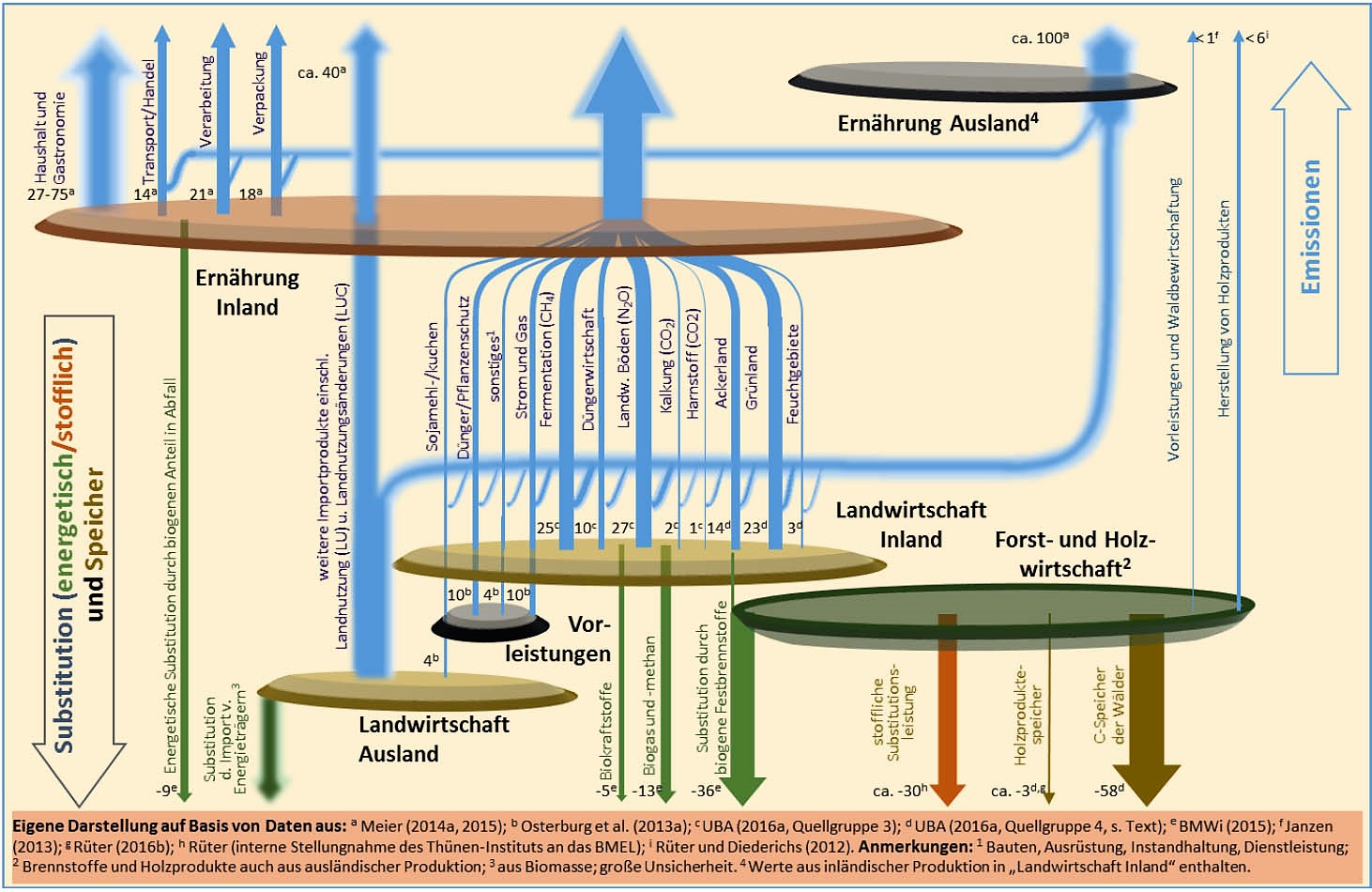

Größenordnungen der THG-Emissionen, Substitutions- und Speicherleistungen aus Landwirtschaft, Ernährung sowie Forstwirtschaft und Holzverwendung (in Mio. t CO2-Äq/Jahr, unterschiedliche Jahre). Die Flächen der Ovale entsprechen dem Absolutwert der Differenz aus Emissionen und Substitutions- und Speicherleistung der betrachteten Sektoren.

Quelle: BMEL

2014 stammten rund 58 % der gesamten Methan (CH4)-Emissionen und 79 % der Lachgas (N2O)-Emissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft.

Im Jahr 2014 war die deutsche Landwirtschaft für die Emission von rund 66 Millionen Tonnen (Mio. t) Kohlendioxid (CO2)-Äquivalenten verantwortlich. Das sind 7,3 % der gesamten Treibhausgas-Emissionen dieses Jahres. Die Emissionen aus der Landwirtschaft sind damit nach den energiebedingten Emissionen aus der stationären und mobilen Verbrennung (84,5 %) und vor den prozessbedingten Emissionen der Industrie (6,8 %) der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland.

Klimagase aus der Viehhaltung

Das klimawirksame Spurengas Methan entsteht während des Verdauungsvorgangs (Fermentation) von Wiederkäuern (Rinder und Schafe) sowie bei der Lagerung von Wirtschaftsdüngern (Festmist, Gülle) und wird spätestens bei deren Ausbringung freigesetzt. Die Methan-Emissionen aus der Fermentation sind nahezu vollständig auf die Rinderhaltung zurückzuführen; darunter sind Milchkühe die bedeutendsten Emittenten. Der Anteil der Methan-Emissionen aus der Verdauung an der gesamten Methan-Emission aus der deutschen Landwirtschaft hat sich im Vergleich zu 1990 geringfügig verringert (1990: 81,1 %; 2014: 76,6 %) (UBA, 2016).

2014 machte das Wirtschaftsdüngermanagement (Lagern und Ausbringen von Gülle und Festmist) 19,2 % der gesamten Methan-Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft aus. Der größte Anteil des Methans aus Wirtschaftsdünger geht auf die Exkremente von Rindern – und in geringerem Maße von Schweinen – zurück. Die anderen Tiergruppen (zum Beispiel Geflügel, Esel, Pferde) sind dagegen vernachlässigbar.

Deutliche Emissionsrückgänge zwischen 1990 und 2014 sind im Wesentlichen auf die Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung beschränkt und gehen auf die Verringerung der Tierbestände zurück. Seit 2006 stagnieren jedoch die Emissionen. Im Jahr 2014 lagen die Emissionen aus der Landwirtschaft bei etwa 1.300 Kilotonnen Methan pro Jahr.

Wirtschaftsdünger aus der Einstreuhaltung (Festmist) ist gleichzeitig auch Quelle des klimawirksamen Lachgases (Distickstoffoxid, N2O) und seiner Vorläufersubstanzen (Stickoxide, NOx und Stickstoff, N2). Die Emissionsentwicklung von Lachgas aus Wirtschaftsdünger folgte ebenfalls dem beschriebenen Trend.

Klimagase aus landwirtschaftlich genutzten Böden

Auch Böden sind Emissionsquellen von klimarelevanten Gasen. Neben der erhöhten Kohlendioxid (CO2)-Freisetzung infolge von Landnutzungsänderungen (Umbruch von Grünland- und Niedermoorstandorten) sowie der CO2-Freisetzung durch die Anwendung von Harnstoffdünger und der Kalkung von Böden handelt es sich hauptsächlich um Lachgas-Emissionen. Dabei werden direkte und indirekte Emissionen unterschieden: Die direkten Emissionen stickstoffhaltiger klimarelevanter Gase (Lachgas und Stickoxide) stammen überwiegend aus der Düngung mit mineralischen Stickstoffdüngern und Wirtschaftsdüngern, der Bewirtschaftung organischer Böden sowie von Ernterückständen im Boden. Des Weiteren fallen Emissionen zunehmend aus der Ausbringung und Lagerung von Gärresten aus Energiepflanzen, die für die Biogasproduktion eingesetzt werden, an.

Quellen für indirekte Lachgas-Emissionen sind die atmosphärische Deposition von reaktiven Stickstoffverbindungen aus landwirtschaftlichen Quellen sowie die Lachgas-Emissionen aus Oberflächenabfluss und Auswaschung von gedüngten Flächen. Indirekte Lachgas-Emissionen belasten vor allem natürliche oder naturnahe Ökosysteme, die nicht unter landwirtschaftlicher Nutzung stehen.

Maßnahmen in der Landwirtschaft zur Senkung der Treibhausgas-Emissionen

Um die internationalen Klimaschutzziele zu erreichen und die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen, ist es Ziel der Bundesregierung, die gesamten Treibhausgas-Emissionen Deutschlands bis 2020 um 40 % gegenüber dem Niveau von 1990 zu senken. Um dieses Ziel zu erreichen, ist auch die Entwicklung, Anwendung und Ausweitung gezielter Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen in der Landwirtschaft erforderlich. Die Möglichkeiten zur Senkung der Emissionen sind vielfältig und werden in unterschiedlichen Bereichen der landwirtschaftlichen Produktion wirksam. Neben Maßnahmen zur Erhöhung der Stickstoffeffizienz (gleicher Ertrag mit weniger Einsatz) und der Erhaltung (ggf. Wiederherstellung) der Kohlenstoffspeicherfunktion der Böden bieten sich erhebliche Potenziale im Düngemanagement und in der Pflanzen- und Tierproduktion. (UBA)

Landwirtschaft produziert auf dem Großteil der Fläche Lebensmittel und damit Produkte, die nur eingeschränkt substituierbar sind. Die THG-Emissionen der Landwirtschaft sind daher auch in Relation zur jeweiligen Produktionsleistung zu bewerten. Unter den günstigen klimatischen Produktionsbedingungen in Deutschland und bei gleichzeitig weltweit absehbar knapper werdenden landwirtschaftlichen Flächen ist eine flächendeckende Verringerung der Produktionsintensität nicht zu empfehlen. Aussagekräftiger als die THG-Emissionen pro Flächeneinheit sind die THG-Emissionen je Produkteinheit. Die wichtigsten Empfehlungen im Bereich der Landwirtschaft lauten:

- Landwirtschaftlich genutzte Moore differenziert schützen

- Stickstoffeffizienz der Düngung verbessern

- Düngerecht verschärfen und konsequenter durchsetzen

- Stickstoffabgabe einführen, wenn N-Überschüsse nicht hinreichend reduziert werden

- Weitere Maßnahmen zur N-Effizienzverbesserung der Düngung nutzen

- Bioenergieförderung auf sinnvolle Energielinien beschränken

- Lignocellulose aus landwirtschaftlicher Produktion (z. B. aus Kurzumtriebsplantagen) fördern

- klimaschutzleistung bestehender Biogasanlagen erhöhen, Neuanlagen nur bei Vergärung hoher Anteile von Gülle oder Reststoffen

- Dauergrünland nach Schutzwürdigkeit gestaffelt schützen

- THG-Vermeidungskosten durch EU-weite Ausschreibungen verringern

In der Diskussion um Minderungsmaßnahmen in der Landwirtschaft werden häufig auch die Maßnahmen Biokraftstoffproduktion, Ausdehnung des ökologischen Landbaus und Substitution von importierten Sojafuttermitteln durch im Inland erzeugte Körnerleguminosen vorgeschlagen. Wenn Klimaschutzmaßnahmen mit einer Reduktion der landwirtschaftlichen Erzeugung in Deutschland einhergehen und sich nicht gleichzeitig der Konsum von Lebensmitteln im Inland verändert, besteht die Gefahr, dass THG-Emissionen lediglich ins Ausland verlagert werden, da die Konsumnachfrage dann verstärkt über Importe gedeckt wird. Neben denjenigen Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft, die keine negative Auswirkung auf die Erzeugungsmengen haben, sind Konsumveränderungen für die Erreichung der Klimaschutzziele daher von großer Bedeutung. Allerdings ist der Konsum von Lebensmitteln ein existenzielles Grundbedürfnis. Im Vordergrund des ernährungsbezogenen Klimaschutzes steht daher nicht die Verringerung des Pro-Kopf-Verbrauchs, sondern die Verlagerung des Konsums auf klimafreundlichere Lebensmittel.

Die wichtigsten Empfehlungen im Bereich des Konsums von Lebensmitteln sind:

- Konsumsteuerung als Politikfeld etablieren

- Learning-by-Doing-Ansätze nutzen: Multiple Maßnahmen implementieren, empirische Evidenz generieren, neue Steuerungsoptionen nutzen und weiterentwickeln

- Konsumenten verständlich und motivational wirksam über klimafreundliches Ernährungsverhalten informieren

- Machbarkeit von Klima-Labels prüfen

- Kontexte schaffen, die klimafreundliche Ernährung begünstigen

- Den Konsum tierischer Produkte reduzieren

- Informationskampagnen schärfen und weiterentwickeln

- Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für tierische Produkte abschaffen und sozialpolitisch flankieren

- Auch andere Lebensmittel durch klimafreundlichere ersetzen: Leitungs- statt Mineralwasser trinken, auf Flugware verzichten

- Weniger Lebensmittel wegwerfen

- Mit der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung eine Vorreiterrolle einnehmen

Weitere Informationen: