landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG)

Abk. LPG; landwirtschaftlicher Großbetrieb in der ehemaligen DDR nach dem Vorbild der sowjetischen Kolchosen mit vollständiger Integration der Landwirtschaft in das staatliche Planungs-, Leitungs- und Bilanzsystem. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die rund 600.000 bäuerlichen Betriebe von der ehemaligen DDR-Regierung zunächst animiert, dann nach und nach zur Aufgabe der selbständigen Bewirtschaftung gezwungen worden. An die Stelle der ursprünglichen Betriebe traten LPG und Volkseigene Güter (VEG). LPG waren die am stärksten verbreitete Betriebsform.

Zu den Zwangsmaßnahmen dieser modernen Form des Bauernlegens gehörten eine Erhöhung der Pflichtablieferung, die strafrechtliche Verfolgung bei Rückständen, die Erhöhung von Steuern und Abgaben, die Einschränkung von Krediten, die Benachteiligung bei der Versorgung mit Saatgut, Düngemitteln und Geräten, ab Ende der 50er Jahre trat offener Terror dazu.

Die LPG unterschieden sich in Ziel und Arbeitsweise deutlich von den westlichen Genossenschaften, die unter dem Namen ihrer Gründer Raiffeisen und Schulze-Delitsch bekannt sind. Während die eingetragene Genossenschaft (e.G.) die primäre Aufgabe hat, die individuellen wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder zu fördern (Erwerbsstreben), sollten sich die LPG den Interessen der sozialistischen Gesellschaft unterordnen und die Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands umsetzen.

Gründe für die Bildung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften

- Beseitigung der einfachen Warenproduktion auf dem Lande als eine "Quelle des Kapitalismus" und die Schaffung sozialistischer Produktionsverhältnisse

- Überwindung der Agrarproduktion in hunderttausenden bäuerlichen Betrieben, die sich von Natur aus einer zentralen Planung und Leitung widersetzten

- Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und Effektivität durch die Arbeits- und Betriebsorganisation einer Großproduktion, bei konzentriertem Einsatz leistungsfähiger Landtechnik, von Agrarchemikalien und weiterem wissenschaftlich-technischem Fortschritt

- Lösung vieler sozialer Probleme auf dem Land

Die LPG waren geprägt durch die gemeinsame Arbeit ihrer Mitglieder in der Genossenschaft, die durch die Zusammenlegung von Grund und Boden, des Eigentums ihrer Mitglieder entstanden. Grund und Boden blieben rechtlich Privateigentum, das Nutzungsrecht ging aber auf die LPG über.

LPG unterschieden sich nach den Typen I, II und III, jeweils charakterisiert durch das Ausmaß des durch die Bauern eingebrachten Betriebskapitals (Vieh, Zugtiere, Maschinen, Geräte) und der Nutzflächenart.

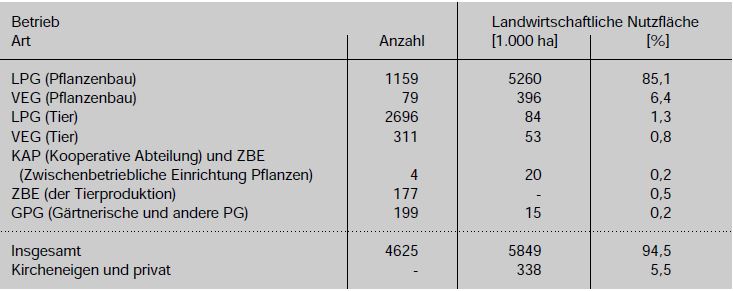

Die LPG bewirtschafteten Ende der achtziger Jahre über 86 % der LN der DDR. Die Genossenschaftsbauern hatten einen Anteil von 81 % an den Beschäftigten in der Landwirtschaft, sie produzierten 95 % der pflanzlichen sowie 75 Prozent der tierischen Erzeugnisse.

Quelle: Statistisches Jahrbuch der DDR, 1989

Hatten die LPG und VEG in den 60er und 70er Jahren ihre Flächenbasis noch innerhalb einzelner Gemeinden, so stellten sich danach durch die Bildung von Großbetrieben mit Flächen von teilweise mehr als 10.000 ha oder mehr als 10.000 Vieheinheiten, mit innerbetrieblichen Entfernungen von zuweilen 30 bis 40 km, eigenem Berufs- und Pendlerverkehr, eigener Infrastruktur (z.B. Baubrigaden, Kinderversorgung, Gaststätten, Ferienheime) u.w.m. riesige regionale Agrarimperien ein. Damit verbunden waren oft Entfremdungseffekte sowie Bindungs- und Identifikationsverluste der ortsansässigen Arbeitskräfte.

Einige LPG und VEG hatten im Laufe der Zeit gemeinsame Betriebe geschaffen, die sie aus eigenen Mitteln finanziert und mit eigenem Personal beschickten. Derartige Gemeinschaftsbetriebe führten häufig die Bezeichnung "Zwischenbetriebliche" oder "Zwischengenossenschaftliche Einrichtung". Einige einschaftseinrichtungen waren staatliche Betriebe und trugen die Bezeichnung Volkseigenes Kombinat Industrielle Tierproduktion (VE KIM). Derartige Betriebe wurden industrieähnlich geführt.

Die landwirtschaftlichen Betriebe der DDR waren zuletzt meistens spezialisiert als Betriebe der Pflanzenproduktion und Tierproduktion. Größtenteils hatte sich diese Spezialisierung jedoch ökonomisch und ökologisch als wenig sinnvoll erwiesen. Konfliktsituationen infolge der strikten Trennung traten beispielsweise bei der Nutzung von Kombinationseffekten auf. Das betraf vor allem die Bereiche der Futterver- und Abproduktentsorgung, aber auch notwendige gemeinsame Investitionen, also generell die Mittelverwendung. Die Zusammenarbeit der spezialisierten Betriebe erfolgte in Kooperationsräten, in denen zwei bis vier Tierproduktionsbetriebe mit einem Pflanzenbaubetrieb ihre gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen abstimmten. Die Kooperationsräte sind nicht zu verwechseln mit den Kooperationsverbänden, die für die Aufbereitung und Vermarktung zuständig waren.

Durchschnittlich bewirtschaftete ein Pflanzenbaubetrieb in den achtziger Jahren über 4.600 ha LN, das entspricht der Gemarkung von etwa sieben Dörfern. Der Arbeitskräftebesatz betrug im Schnitt 240 Personen. Etwa 500 ehemals privat betriebene familienbäuerliche Wirtschaften sind in einem derartigen Großbetrieb aufgegangen.

In einem spezialisierten Betrieb der Tierproduktion arbeiteten im Durchschnitt rund 110 Arbeitskräfte und es wurden etwa 4.500 Großvieheinheiten gehalten, aber nur etwa rund 30 ha je Betrieb bewirtschaftet.

Die geringe Effizienz der LPG hatte vielfältige Ursachen, unter anderen

- die mangelhalfte Interessiertheit der LPG-Mitglieder infolge der verhinderten Wahrnehmung der Eigentumsrechte und der mangelnden Verbundenheit der Arbeitskräfte mit dem Boden,

- der große Abstand zum Standard des technisch-technologischen know-how,

- die übergroßen Betriebseinheiten mit ihren langen Transportwegen und ihrem Überbesatz mit Arbeitskräften,

- nur bedingte Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten durch die planwirtschaftlichen Auflagen für die LPG,

- die wenig nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen, u.a. mit der Folge von Bodenerosion, Bodenverdichtung und Überdüngung; Gülleproblematik durch Großstallanlagen (Umweltwirkungen),

- die Pflicht zur Wahrnehmung vielfältiger landwirtschaftlicher, gewerblicher, kultureller und sozialer Aufgaben durch die LPG.

Im Zuge des Aufbaus der LPG wurden während der 60er Jahre einige Bereiche vollständig aus den ursprünglichen bäuerlichen Betrieben herausgenommen und z.T. als genossenschaftliche, z.T. als staatliche Einrichtungen aufgebaut, die Versorgungs- und Dienstleistungsfunktionen für die Agrarbetriebe der DDR übernahmen. Die bekanntesten waren die Agrochemischen Zentren (ACZ), die im Auftrag und in Abstimmung mit Betrieben der Pflanzenproduktion einen Teil der Düngungs- und Pflanzenschutzarbeiten durchführten. Dabei war der Einsatz von Agrarflugzeugen üblich, welche sich die ACZ von der Abteilung "Agrarflug" der INTERFLUG charterte. Ein ACZ bediente im Durchschnitt 5 bis 6 Betriebe der Pflanzenproduktion und damit eine Fläche von ca. 24.000 ha. In den insgesamt 264 ACZ der DDR waren 26.500 Personen beschäftigt, ihr Düngemittelumschlag betrug rd. 9 Mio. t/a.

225 Kreisbetriebe für Landtechnik (KfL) waren die zentralen Einrichtungen bei der Reparatur und Wartung sowohl der mobilen als auch der stationären Landtechnik. Die übermäßige Konzentration der KfL bewirkte eine zunehmende Verschlechterung der landtechnischen Instandhaltung und führte dazu, dass in den letzten Jahren der DDR wieder dezentrale Stützpunkte in den Landwirtschaftsbetrieben eingerichtet wurden.

Zwischengenossenschaftliche Bauorganisationen (ZBO) waren Betriebe mit durchschnittlich 100 Beschäftigten, die vornehmlich im ländlichen Bauwesen eingesetzt waren.

Die etwa 15.200 Berufstätigen in den 161 Meliorationsgenossenschaften hatten überwiegend die Aufgabe, Verbesserungen der Bodenstrukturen zu schaffen sowie Be- und Entwässerungsanlagen zu bauen.

Weitere Organisationen und Institute befaßten sich mit

- dem Betrieb von Trockenwerken und Pelletieranlagen

- der Bewirtschaftung von Waldflächen

- der Herstellung und dem Vertrieb vornehmlich organischer Düngemittel

- dem Veterinärwesen.

Die Versorgung der Landwirtschaftsbetriebe der DDR mit Maschinen und Geräten erfolgte durch eigene staatliche Einrichtungen mittels "Zuweisungen" über die 15 Bezirksorganisationen für materiell-technische Versorgung. Einen Landmaschinenhandel oder sonstigen Großhandel gab es in der DDR nicht.

Die innerbetriebliche Struktur in den landwirtschaftlichen Großbetrieben der DDR glichen der von Industriebetrieben mit hierarchischen Strukturen vom Vorsitzenden (LPG) oder Direktor (VEB) über Bereiche und Abteilungen bis zu Brigaden. Brigaden waren die kleinste Arbeitseinheit mit fünf bis 25 Beschäftigten. Die Genossenschaften wählten ihren Vorsitzenden in der Regel aus dem Kreis ihrer Mitglieder für die Dauer von drei Jahren.

| Merkmal | Ausprägung |

|---|---|

| Flurbild | Monotonie der uniformen Großblockfluren, ausgeräumte Landschaften |

| Siedlungsstruktur | Neue Wirtschaftskomplexe am Rand der Ortschaften (große, triste Stallbauten, Großsilos, Dünger- und Maschinenhallen), daneben wenig äußerliche Veränderungen; Funktionswandel der Höfe zu reinen Wohnstätten, teilweise neue Wohngebäude und öffentliche Einrichtungen |

| Agrarsoziales Gefüge | starke Angleichung der Arbeitsorganisation an industrielle Verhältnisse, Verwischung der sozialen Unterschiede zwischen Stadt und Land, Loslösungsprozess vom eigenen Grund und Boden, Ende der alten Dorfgemeinschaft, ehemals selbständige Bauern wurden Lohnarbeiter mit Schichtdienst, festen Arbeits- und Urlaubszeiten, ländliches Pendlerwesen, neue soziale Hierarchie vom LPG-Leiter über die Führer von Brigaden u. ä. zum einfachen Arbeiter |

| Bodennutzung | insgesamt bessere Anpassung an die natürlichen Standorte |

| Betriebsziel | Dominanz der Marktfruchtproduktion entsprechend der Planvorgabe |

Die private Agrarproduktion fand in der DDR in drei Bereichen statt:

- Jeder Genossenschaftsbauer sowie jeder Arbeiter und Angestellte der Landwirtschaft hatte Anspruch auf 2.500 m² Land, als Familie auf 5.000 m². Auf dieser persönlichen Hauswirtschaft konnte jeder so wirtschaften, wie er mochte. In den privaten Stallungen war ferner Viehhaltung möglich. Kleinviehhaltung und der Anbau von bestimmten - häufig arbeitsintensiven - Obst- und Gemüsesorten waren eine Domäne der persönlichen Hauswirtschaften. Die tierischen Erzeugnisse wurden i.d.R. über die LPG/VEG mit vermarktet, während die pflanzlichen Produkte häufig über Bäuerliche Handelsgenossenschaften (BHG) an die Endverbraucher vertrieben wurden.

- Auch die Kleinsiedler und Schrebergärtner erzeugten beachtliche Mengen für den Markt insbesondere an Obst und Gemüse. Eigene Aufkauforganisationen des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) sorgten für die Vermarktung.

- Die Agrarerzeugung in den etwa 3.000 privaten bäuerlichen Familienbetrieben ist nicht im Detail bekannt.

| Agrarprodukt | Privater Produktionsanteil [%] |

|---|---|

| Honig | 99 |

| Eier | 33 |

| Obst | 33 |

| Wolle | 31 |

| Schlachtvieh | 13 |

| Gemüse | 11 |

Beim Handel mit Agrarrohstoffen gab es unterschiedliche Wege in der DDR. Das "staatliche Aufkommen" umfasste die von der Verarbeitungsindustrie bzw. vom Handel aufgekauften landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Dieses Aufkommen wurde i.d.R. von volkseigenen Betrieben auf der Grundlage von Wirtschaftsverträgen aufgekauft (z.B. VE Kombinate Getreidewirtschaft, Zuckerfabriken, VE Kombinat Öl und Margarine, VE Milchhof), an genossenschaftliche Einrichtungen abgegeben (Molkereigenossenschaften) oder an die spezialisierten zwischenbetrieblichen Einrichtungen (ZBE) zur Bearbeitung übergeben (Mischfutter-, Trockenwerke).

Die Nahrungsgüterwirtschaft der DDR war branchenbezogen organisiert und unterstand einem eigenen Ministerium. Zur besseren Erfassung und Bearbeitung sowie schnelleren Vermarktung wurden um 1960 Kooperationsverbände (KOV) gegründet, in denen die jeweils nachgelagerten Betriebe vertikal zusammenarbeiteten.

Umstrukturierungsprozesse nach der Wiedervereinigung

Nach Vollendung der deutschen Einheit im Oktober 1990 wurde die Landwirtschaft in der ehemaligen DDR reprivatisiert. Die Rechtsform der LPG erlosch am 31.12.1991.

Zur Umstrukturierung ließ der Gesetzgeber mehrere Varianten zu (Landwirtschaftsanpassungsgesetz):

- Teilung mit Vermögensübertragung auf andere von der LPG gebildete Unternehmen,

- Umwandlung in eine eingetragene Genossenschaft, Kapital- bzw. Personengesellschaft oder

- Auflösung durch Mitgliederbeschluss. Damit war der Weg frei für die Entstehung von Agrarbetrieben auf neuer Rechtsbasis (Bestand 1999: rd. 32.000).

Trotz vielfach noch ungeklärter Eigentumsverhältnisse haben sich Tausende private Landwirte entschlossen, einen Betrieb auf eigene Rechnung zu führen (Wiedereinrichter). Gleichzeitig wurden drei Viertel der ursprünglich rund 4.500 LPG in eingetragene, Personen- oder Kapitalgesellschaften umgewandelt. Als Folge des tiefgreifenden Strukturwandels von der Plan- zur Marktwirtschaft verloren binnen einer Dekade mehr als drei Viertel der in der Landwirtschaft Beschäftigten ihren Arbeitsplatz.

Der Anpassungsprozess und die Integration der ostdeutschen Landwirtschaft in die Europäische Gemeinschaft werden von der Bundesregierung und der EU finanziell gefördert. (s. a. Agrarpolitik, Agrarstruktur in Deutschland, Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft)

LPG-Zentralsiedlungen und ihre Veränderungen seit 1990

Die ca. 4700 Agrarbetriebe der DDR, davon 80% LPGs (1988), mit Sitz in ca. 3500-3800 Siedlungen waren auf Pflanzenbau (LPG P) oder Tierhaltung/Veredlung (LPG T) spezialisiert und mit einer Reihe nichtlandwirtschaftlicher Aufgaben in den Bereichen Bau, Reparatur und Rationalisierung sowie Kultur/Soziales (wie Errichtung und Betreiben von Kindertagesstätten, Gaststätten, Kultureinrichtungen u.ä.) befasst. Etwa 20% der 831.700 ständig in der Landwirtschaft Beschäftigten waren durch diese nichtlandwirtschaftlichen Aufgaben gebunden. Die Agrarbetriebe übernahmen damit kommunale Vor- bzw. Dienstleistungen für die Landbevölkerung. Bei LPGs mit pflanzenbaulicher Spezialisierung schloss die Wirtschaftsfläche mehrere Gemeindeareale ein.

Die verstaatlichte Agrarwirtschaft prägte die Entwicklung des ländlichen Raumes der DDR sowie die Gestalt, Funktion und Lebensfähigkeit der Dörfer über viele Jahre so tiefgreifend, dass sich ein völlig neuer Typ von Siedlung – die LPG-Zentralsiedlung – herausbilden konnte. Er war v.a. gekennzeichnet durch eine Massierung von Wirtschafts- und Verwaltungsgebäuden, große Stallkomplexe mit oft weithin sichtbaren Siloanlagen, Unterstell- und Wartungseinrichtungen für pflanzenbauliche Großtechnik sowie den mehrgeschossigen Wohnungsbau am Siedlungsrand für Landarbeiter und Genossenschaftsbauern.

Mit der politischen Wende 1989/90 sahen sich auch die LPG-Zentralsiedlungen und mit ihnen das gesamte ländliche Siedlungsnetz neuen kommunalpolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt. Seitdem ist ein dorfbezogener Strukturwandel im Gange. Die Erweiterung des Agrarbetriebsbestandes nach 1990 führte in den Dörfern zu einer Wiederbelebung landbaulich-bäuerlicher Traditionen, obwohl seit 1989 rd. 656.000 Arbeitsplätze durch Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Kernbereiche, Abbau der Viehbestände und Modernisierung der Betriebsabläufe verloren gingen. Gleichzeitig entstanden auf dem Land Tausende von Firmen des produzierenden und dienstleistenden Handwerks.

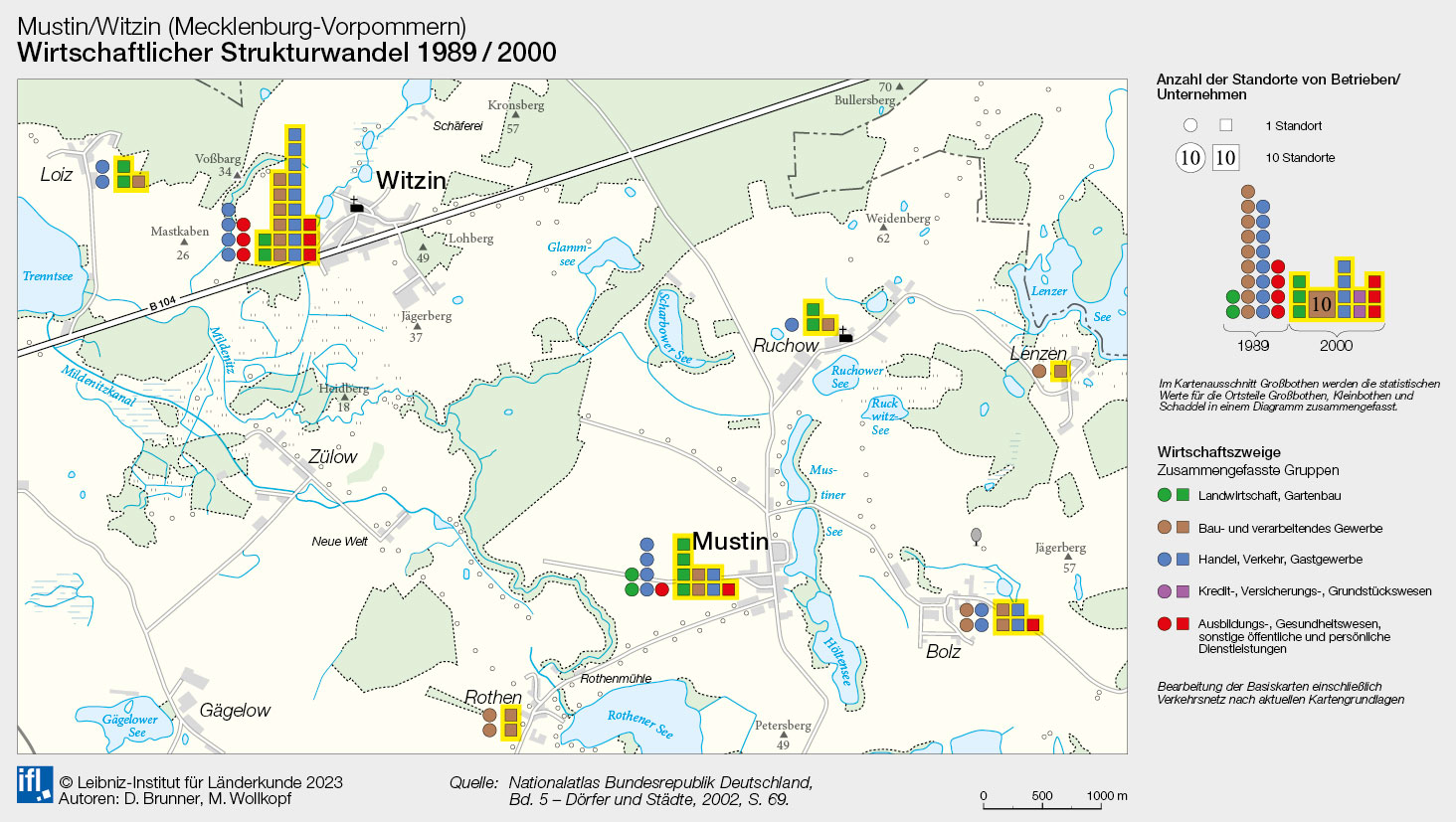

Beispielraum Mustin (Mecklenburg)

Die kleine LPG-Zentralsiedlung Mustin als Kombinationsstandort einer LPG P und einer LPG T liegt im agrarisch geprägten, dünn besiedelten Mecklenburg. Die Wirtschaftsfläche betrug 4600 ha und schloss u.a. auch die Gemarkung der Nachbargemeinde Witzin ein. Beide LPGs beschäftigten 1989 etwa 250-300 Personen. Auspendlern standen Industrie- und Infrastrukturarbeitsplätze v.a. in Sternberg, Schwerin und Güstrow zur Verfügung. Die Ausstattung mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur entsprach mit einer Lebensmittelverkaufsstelle, Kindereinrichtungen, einer Poststelle und wöchentlicher ärztlicher Vor-Ort-Betreuung dem damaligen Standard von ländlichen Mittelpunktsorten. Der gewerbliche Sektor beschränkte sich auf wenige kleine Handwerksbetriebe. Witzin war aufgrund der fast doppelt so großen Einwohnerzahl sogar noch besser ausgestattet.

In Mustin hat sich bis zum Jahr 2000 die landwirtschaftliche Erwerbsbasis durch vier neu gegründete Agrarunternehmen erhalten und mit weiteren sechs auf Witzin und umliegende Dörfer ausdehnen können.

Alle ehemaligen Handwerker führen ihre Unternehmen weiter. Zudem wurden in Mustin und Witzin 14 meist kleinere Firmen mit Schwerpunkt im Bauwesen neu gegründet. Die LPG-Zentralsiedlung Mustin hat die frühere Vorrangstellung als Agrarstandort verloren. Die Nachbarsiedlung Witzin konnte sich zum gewerblichen und infrastrukturellen Kleinzentrum entwickeln, was u.a. ihrer verkehrsgünstigeren Lage zu verdanken ist.

Quelle: Brunner, D. und Wollkopf, M. (2002): LPG-Zentralsiedlungen und ihre Veränderungen seit 1990. In: Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland/5. – Dörfer und Städte / Institut für Länderkunde, Leipzig (Hrsg.). Mitherausgegeben von Klaus Friedrich, Barbara Hahn und Herbert Popp. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, 2002, S. 68f.

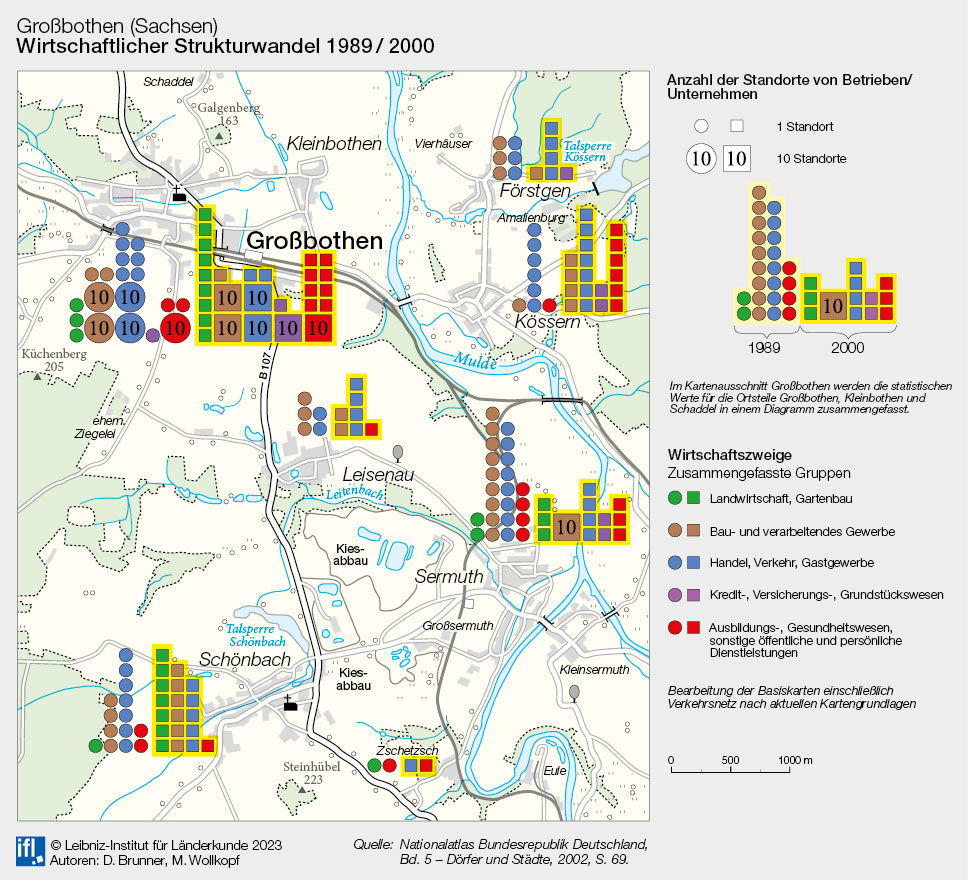

Beispielraum Großbothen (Sachsen)

Das wirtschaftliche Schwergewicht der LPG-Zentralsiedlungen Schönbach und Sermuth lag im Handwerk, Bauwesen und Gewerbe mit einem Anteil von etwa 50% der am Ort Beschäftigten. Die meisten Betriebe waren zu Volkseigenen Betrieben (VEB) oder Produktionsgenossenschaften zusammengeschlossene Handwerksbetriebe des verarbeitenden und des Baugewerbes. Die Einzelhandelseinrichtungen waren kleine Betriebe im privaten Bäcker- und Fleischerhandwerk, aber auch aus Konsum- und HO-Verkaufsstellen für Alltagssortimente.

Trotz gewerblicher Dominanz hat sich im Jahr 2000 die Landwirtschaft in Schönbach durch sechs, in Sermuth durch drei neu entstandene Betriebe erhalten können. Die Gründung zahlreicher, in der Regel kleiner Betriebe im produzierenden und dienstleistenden Handwerk sichert auch ehemaligen Beschäftigten des inzwischen geschlossenen Colditzer Porzellan- und Keramikwerkes sowie des Chemieanlagenbaus Leipzig/Grimma – zwei Großbetriebe mit damals landesweiter Bedeutung – Erwerbsalternativen. Das eigentliche Leistungszentrum allerdings war und ist Großbothen. Durch die Gebietsreform Mitte der 1990er Jahre hat es seine administrative Bedeutung als Gemeindemittelpunkt ausbauen können, während Schönbach und Sermuth zu zwei von insgesamt neun Gemeindeteilen wurden.

Quelle: Brunner, D. und Wollkopf, M. (2002): LPG-Zentralsiedlungen und ihre Veränderungen seit 1990. In: Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland/5. – Dörfer und Städte / Institut für Länderkunde, Leipzig (Hrsg.). Mitherausgegeben von Klaus Friedrich, Barbara Hahn und Herbert Popp. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, 2002, S. 68f.

Weitere Informationen:

- Sozialistische Landwirtschaft (BpB 2011)

- Vor 60 Jahren: Gesetz über die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der DDR (BpB 2019)

- Landwirtschaft in Ostdeutschland: der späte Erfolg der DDR (BpB 2020)

- „Sozialismus auf dem Lande“ (F. Werkentin, Der Kritische Agrarbericht 2011)